INTRODUCCIÓN

“(…) el uso de las armas nucleares en una guerra es, en mi opinión, posible y no improbable (…) Con lo que excluir el riesgo de una guerra mundial no quiere decir eliminar el riesgo de guerras en las que puedan utilizarse armas nucleares”.

Eric Hobsbawm (1999/2000, 22-23)

En 2017, la Campaña internacional para abolir las armas nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones a la estigmatización de las armas nucleares, en virtud de sus catastróficas consecuencias humanitarias, y sus esfuerzos para concluir un tratado que prohibiera, a la luz del Derecho Internacional, estas armas: el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Siete años después, en 2024, en un contexto internacional donde no se descarta el posible empleo de la bomba atómica y persiste la ausencia de voluntad política para materializar el imperativo del desarme nuclear; la organización japonesa Nihon Hidankyo recibió el Nobel de la Paz por su labor en función de la eliminación de las armas nucleares, a partir de la divulgación de los testimonios de la comunidad hibakusha1, y su llamado a la universalización del TPAN. Esta entrega simboliza el énfasis de las preocupaciones internacionales en el latente peligro nuclear.

En contraste, las potencias poseedoras de armas nucleares, en su afán de hegemonía, han promovido la posesión y continuo desarrollo de esta categoría de Armas de Destrucción en Masa (ADM) desde 1945. En búsqueda permanente de su supremacía en el Sistema Internacional, han hecho caso omiso a la posibilidad de reconstruir un sistema de seguridad global basado en una concepción colectiva y multidimensional, según plantea el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sr. António Guterres, en su Agenda para el desarme.

En la actualidad, existen nueve potencias nucleares, a saber: Estados Unidos (EE.UU.), Rusia, China, Francia y Reino Unido; las cuales son reconocidas formalmente por el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), habiendo obtenido esta capacidad antes del 1ro. de enero de 1967. En los casos de India, Pakistán y la República Popular Democrática de Corea2 (RPDC), realizaron sus primeras explosiones nucleares en 1974, 1998 y 2006, respectivamente, y han sido catalogados, a partir de entonces, como potencias nucleares. En cuanto al Estado de Israel, persiste su política de opacidad y ambigüedad nuclear, o no reconocimiento oficial de la posesión de armas nucleares3.

La investigación y el desarrollo de armamentos de destrucción masiva han impulsado el progreso del conocimiento científico y, a su vez, los significativos adelantos técnicos han incorporado la premisa del doble uso (civil y militar) a los nuevos descubrimientos. El campo nuclear ha recibido, desde sus orígenes, la sostenida aportación de recursos para la investigación ante las demandas, cada vez más sofisticadas, de la industria militar (Ortega García, 2011). La creciente aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el dominio nuclear, la creación de Sistemas de Armas Autónomos (AWS, por sus siglas en inglés) y de novedosas tecnologías de misiles, han demostrado que la ciencia marcha a un ritmo que supera los órdenes normativo, político y ético hasta hoy conocidos por la humanidad.

A pesar de la incertidumbre generada por el carácter secreto de muchos programas armamentistas que desarrollan las potencias nucleares; las nuevas armas serán, como tendencia, cada vez más precisas y causantes de daños más selectivos y menos masivos, con un consecuente aumento del riesgo de su uso (Puisseaux Moreno et al., 2024). La exclusión de toda referencia al armamento convencional en el frustrado proyecto de resolución nipón-estadounidense S/2024/302 sobre el cese de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (concerniente únicamente a las ADM), y presentado durante la 9616ª sesión del Consejo de Seguridad4 de las Naciones Unidas el 24 de abril de 2024, ratifica tal aseveración:

Lo que uno inventa hoy para, se supone, mejorar su seguridad, más adelante tiende a reaparecer (…) como una amenaza. El desarrollo de nuevos y más sofisticados armamentos (…) suele tener el efecto de un bumerán: parecen ofrecer seguridad hasta que otro los desarrolla. Y así el ciclo se repite (Marín Bosch, 2005, 41).

Las potencias nucleares enfrentan las amenazas y peligros que ellas mismas generan, a partir de sus antagonismos, mediante el fortalecimiento de sus capacidades ofensiva y defensiva. Como resultado, crean un precario equilibrio que afecta también a los Estados no poseedores de armas nucleares. Históricamente, las potencias nucleares han reforzado sus estrategias de disuasión atendiendo a la máxima de que, mientras más eficientes sean sus armas, más sólido será un entendimiento tácito de no agresión. La amenaza con el uso de la fuerza continúa siendo un recurso de los Estados para ejercer la disuasión y lograr sus objetivos estratégicos. En los conflictos que hoy tienen lugar a escala global5, solo China reconoce, de momento, la doctrina de No primer uso (NFU, por sus siglas en inglés) para esta categoría de armas. Lo anterior ha favorecido la consolidación de la política de alianzas militares, que incluye entre sus variantes la denominada sombrilla nuclear (Puisseaux Moreno et al., 2024).

Recientemente, Rusia ha planteado cambios significativos en su estrategia de disuasión nuclear con impactos potenciales en la política global de disuasión y, a la vez, con crecientes desafíos para el cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de desarme y no proliferación nuclear. China ha fortalecido considerablemente sus capacidades nucleares; de hecho, es la primera vez que se obtuvo evidencia del despliegue de armas nucleares chinas en tiempos de paz. En cuanto a EE.UU., está impulsando lo que se ha denominado un “proyecto Manhattan moderno”, que ha implicado la mayor inversión realizada en su programa nuclear desde el fin de la Guerra Fría, bajo la máxima “make America nuclear again” (como se observa en la Figura 1) (Hennigan, 2024). El mundo se encuentra en un estado agudizado de alerta e inseguridad ante el desarrollo de una carrera nuclear, sin precedentes, sino-rusa-estadounidense; además del peligro generado por la sostenida proliferación vertical en el resto de las potencias nucleares y el riesgo de la proliferación horizontal.

Luego de décadas de incumplimiento del TNP; en 2017 se aprobó el TPAN tras un corto periodo de negociaciones formales. Su letra codifica, en el Derecho Internacional, la prohibición de las armas nucleares e incorpora el énfasis en su impacto humanitario, medioambiental y socioeconómico. El TPAN fue abierto a la firma el 20 de septiembre de 2017 y entró en vigor el 22 de enero de 2021, tras la entrega del 50º instrumento de ratificación depositado por Honduras. Actualmente, noventa y ocho Estados han firmado el texto, de los cuales setenta y tres son Estados Parte del Tratado (ICAN, 2024a); ninguna de las nueve potencias nucleares lo ha hecho. La ausencia de los Estados poseedores en el acuerdo y la carencia de un mecanismo de verificación atentan, entre otros elementos, contra su implementación6. En la práctica, será difícil la destrucción física de una sola arma nuclear de conformidad con el Tratado, mientras persista la ausencia de voluntad política de quienes la poseen y los progresos en materia de desarme nuclear continúen sujetos a los conflictos y cambios en el orden geopolítico.

Figura 1. Principales sitios de modernización del programa nuclear estadounidense, distribuidos por la geografía nacional (2024).

- Nota. Adaptado de The Price [Fotografía], por W. J. Hennigan, 2024, The New York Times (https://www.nytimes.com/interactive/2024/10/10/opinion/nuclear-weapons-us-price.html).

Todo acuerdo multilateral representa, en rigor, la voluntad política y el consenso posible alcanzado entre un determinado grupo de Estados en un momento dado. Por lo que, un examen cuidadoso de las limitantes del TPAN, tras su entrada en vigor, es pertinente para dilucidar cuán viable y consistente ha sido el instrumento a la luz de las realidades imperantes; qué capacidad de asimilación y adaptación posee en virtud de la emergencia de nuevas condiciones y actores en el Sistema Internacional; y qué frenos persisten en el avance hacia su aplicación integral.

La voluntad política de los Estados tiende a estar determinada por intereses y objetivos estratégicos. Teniendo en cuenta lo anterior, el TPAN puede constituir un punto de partida perfectible encaminado a articular una respuesta universal, eficaz, sostenida y verificable ante la amenaza que representa la existencia misma de las armas nucleares; más allá de ilustrar un nivel mínimo de convergencia entre los firmantes y un llamado a las potencias poseedoras de armas nucleares a eliminar sus arsenales de manera definitiva.

El presente estudio, cuyo objetivo es evaluar los principales desafíos para la implementación del TPAN luego de su entrada en vigor, abarca el periodo 2017-20247. No puede hacerse una valoración integral del TPAN sin considerar sucesos transcurridos durante 2024, los cuales radicalizaron las posiciones de las potencias nucleares frente a las normativas internacionales vigentes sobre desarme nuclear y no proliferación, en el contexto de una crisis más amplia que ha implicado el alejamiento de lo alcanzado hasta hoy por el Derecho Internacional en boga.

La perspectiva de la investigación es cualitativa. Su propósito es comprender el proceso o situación dentro de su marco de referencia (Hernández Sampieri et al., 2014). Lo anterior es importante habida cuenta que, la entrada en vigor del TPAN ha tenido lugar en un contexto signado por el deterioro acelerado de la seguridad internacional, la proliferación de conflictos entre las potencias nucleares, la emergencia y consolidación de nuevos actores globales y la consecuente necesidad de fortalecer los espacios de diálogo orientados a lograr el objetivo del desarme nuclear. Desde un enfoque dialéctico materialista, se emplearon los siguientes métodos: el bibliográfico, el histórico-lógico, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. En lo relativo de las técnicas investigativas empleadas, se pueden citar: el fichaje bibliográfico, la entrevista cualitativa y el análisis de contenido. Los componentes de la metodología propuesta fueron seleccionados en función de las peculiaridades del objeto o evento de estudio (los principales desafíos de la implementación), el sujeto o unidad de estudio (el TPAN) y el contexto (luego de su entrada en vigor, en el marco de una crisis generalizada del Derecho Internacional en boga) del objetivo del artículo.

La novedad de la propuesta radica en la necesidad de replantear el imperativo del desarme nuclear en los foros multilaterales de negociación, a la luz del corto 2024 (frase acuñada bajo la influencia hobsbawmiana) y las renovadas amenazas y peligro de empleo de las armas nucleares; reflejados en doctrinas de disuasión más estridentes, en la expansión de los arsenales nucleares y en una sostenida inversión en tecnologías nuevas y emergentes aplicadas al dominio nuclear8. De acuerdo con OPANAL (2024c, 2), el mundo está presenciando la “erosión de la estructura de desarme basada en tratados”, y el TPAN no escapa de esta realidad.

DESARROLLO

La historia de los esfuerzos multilaterales sobre el desarme ha demostrado que una convención sobre las armas nucleares o tratado jurídicamente vinculante efectivo sobre desarme nuclear, en el siglo XXI, debe constituir una respuesta normativa multilateral de aplicación general e integral, capaz de superar la lógica de poder que le imprime la actual correlación de fuerzas al ámbito nuclear.

Sin embargo, existe una brecha significativa entre lo que debe ser y la alternativa más viable en virtud del consenso posible alcanzado entre un determinado grupo de Estados en un momento dado. A fin de cuentas, Pardo de Donlebún Montesino (1999, 19) afirma que, “a la postre (…) el factor principal determinante del éxito o fracaso de los esfuerzos para el desarme estriba en la voluntad política de los países involucrados en conseguir un acuerdo”.

La negociación de todo acuerdo sobre desarme debe tener en cuenta el marco jurídico internacional vigente, su alcance y las deficiencias jurídicas relativas a la consecución del objetivo de un mundo sin armas nucleares; con el propósito de ampliarlo y complementarlo. Antes de la aprobación del TPAN en 2017, no existía un instrumento que prohibiera íntegramente las armas nucleares y todas las actividades conexas con los usos no pacíficos de la energía nuclear, sin condicionamientos ni exenciones.

En consecuencia, el TPAN ha sido interpretado como un "paso provisional hacia el desarme nuclear y la opción más viable para la acción inmediata, pues no [necesitó] un apoyo universal para el inicio de las negociaciones ni para su entrada en vigor" (A/71/371, 2016); aunque sí precisa un apoyo calificado de las potencias nucleares para su implementación y aplicación integral.

Atendiendo a su alcance y contenido, su valor normativo, su viabilidad política y el potencial de sus disposiciones para contribuir, efectivamente, al desarme nuclear; a continuación, se evalúa su texto y los requisitos indispensables de un instrumento jurídicamente vinculante sobre desarme nuclear9, los cuales dependerán, en último término, de la voluntad política de los Estados.

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: Principales Cuestiones de Forma y Fondo. Requerimientos para su Implementación

“No debemos olvidar que los tratados y organizaciones internacionales son, en última instancia, un reflejo del compromiso y la acción de los Estados10 .”

Los principales puntos de acuerdo entre las delegaciones participantes en las negociaciones del TPAN fueron los relativos a la necesidad de codificar la ilegalidad de las armas nucleares a la luz del Derecho Internacional Público; la responsabilidad compartida de todos los Estados en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; la importancia de la diplomacia multilateral; la complementariedad del instrumento en gestación con el TNP, el Tratado sobre la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) y las ZLAN; la aspiración común de lograr un mundo sin armas nucleares; y la inaceptabilidad de las consecuencias humanitarias y ambientales del empleo y ensayo de estas armas (Puisseaux Moreno et al., 2024).

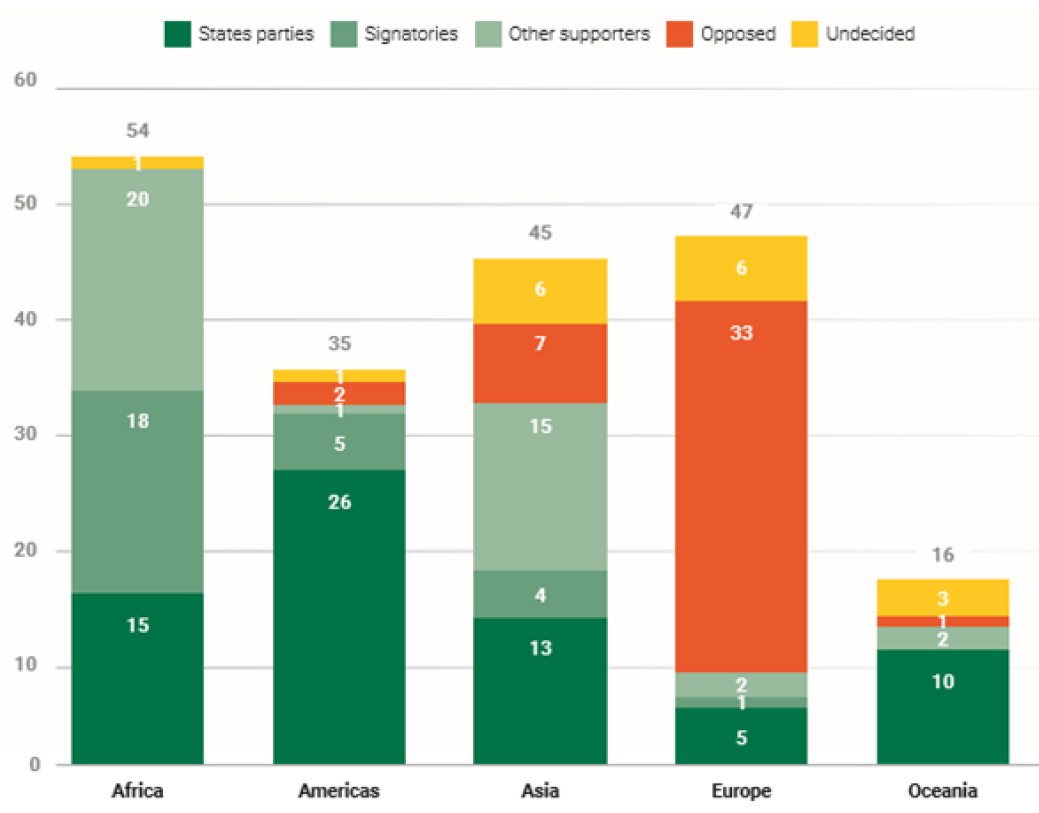

Figura 2. Apoyo al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares según cada región del planeta.

- Nota. Adaptado de Nuclear Weapons Ban Monitor 2023. Tracking progress towards a world without nuclear weapons (p. 9), por Norwegian People´s Aid & International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), 2024, https://online.flippingbook.com/view/573773746/?s=08.

El texto del TPAN se distingue por la fuerte impronta humanitaria de su objeto, propósito y disposiciones. Desde el inicio, se establece que el fin último del desarme nuclear es la supervivencia misma de la humanidad. En la parte preambular del texto, se percibe su marcada preocupación por las dimensiones humanitaria y ecológica de un posible uso de las armas nucleares; además de la concepción de las armas nucleares como un “bien público mundial de primer orden que responde a intereses tanto nacionales como de seguridad colectiva”; referido este último elemento a las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados en las negociaciones para el desarme nuclear.

En lo relativo a las disposiciones operativas del TPAN, destacan tres grupos fundamentales, a saber, las obligaciones de prevención absoluta o garantías negativas de seguridad, las medidas remediales u obligaciones positivas y las de fortalecimiento del enfoque cooperativo durante su implementación.

Las cláusulas sobre las obligaciones de prevención absoluta tienen como propósito prevenir todo daño futuro causado por las armas nucleares. En otras palabras, poner fin a su existencia misma. En el artículo primero del texto se prohíben bajo cualquier circunstancia y sin excepción la producción, desarrollo, ensayo, fabricación, transferencia, uso, adquisición, posesión y almacenamiento de las armas nucleares, incluida la amenaza de uso, el incentivo para emplearlas y la posibilidad de emplazamiento en los territorios de las Partes firmantes. Durante las negociaciones, algunos Estados arguyeron que la amenaza del uso de armas nucleares ya se encontraba proscrita en virtud del segundo artículo, cuarto párrafo, de la Carta de las Naciones Unidas. A su vez, hubo representantes que invocaron el quincuagésimo primer artículo de la Carta sobre el derecho a la legítima defensa, como excusa frente a la propuesta de introducción de disposiciones prohibitivas en el nuevo texto.

En lo referido a la inclusión de una definición de armas nucleares, se argumentó que no sería indispensable; pues el propio TNP no contempla una. Este hecho ha generado un válido debate en las comunidades diplomática y académica debido, entre otros factores, a que la aplicación integral de todo tratado internacional en materia de desarme precisa un consenso en cuanto a la definición del objeto o categoría que se pretende proscribir a efectos del acuerdo (Puisseaux Moreno et al., 2024); aunque, Hernández Morera (2020) reconoce que una definición no es una condición sin qua non para convenir un instrumento multilateral.

Sobre las declaraciones, en las disposiciones del artículo segundo del texto se estableció que cada Parte debía “declarar al Secretario General de las Naciones Unidas” la propiedad, posesión o control sobre armas nucleares, el estado de su programa nuclear y de las instalaciones relacionadas; sin establecer mayores precisiones. En cuanto a la eliminación de las armas nucleares, en su artículo cuarto el TPAN obliga a las Partes a destruir sus armas nucleares, incluida la eliminación verificable o conversión irreversible de todas las instalaciones conexas (sin especificar cuáles son estas instalaciones y qué se entiende por conversión irreversible y eliminación verificable) (Shea, 2020), “tan pronto como sea posible” (frase catalogada de imprecisa); a través de la aplicación de un “plan” sobre el cual no se define su estructura (calendario, tipos y cantidades de armas a destruir, instalaciones habilitadas para la destrucción, preparación del personal encargado, métodos para la destrucción, estimaciones de costo, derechos y deberes de las Partes en el proceso de verificación, entre otros aspectos) y que se debe presentar a una autoridad internacional competente no definida11.

Según Patton et al. (2019), el TPAN debía establecer temporalmente una estructura integrada por una Unidad de Apoyo a su Implementación (ISU, por sus siglas en inglés) (propia de los tratados de desarme carentes de organización) y una Junta Consultiva Científico Técnica (generalmente establecida en acuerdos de desarme con una organización pero con una elevada complejidad en su funcionamiento), capaces de sentar las bases técnicas para el cumplimiento de la verificación, una vez se adhiriesen los Estados poseedores de armas nucleares, e impulsar progresivamente su institucionalización permanente. En principio, esta estructura coordinaría las actividades de inspección ad hoc, lo cual sería un complemento al sistema de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y sortearía las limitaciones técnicas y financieras de las Partes para emprender estas tareas.

Por su parte, Lennane & Moyes (2021) sugieren la creación de una ISU en virtud del artículo octavo del TPAN, orientado a tomar las decisiones necesarias para garantizar la aplicación e implementación del Tratado; y atendiendo a las experiencias de minas antipersonales, armas biológicas e, incluso, el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuya Secretaría es semejante a la de una ISU12. Sin embargo, aunque esta modalidad supone una menor carga financiera para las Partes que la de una institución como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ); los aportes de sus miembros (países en desarrollo, mayormente) serían aún un desafío para ellos. En el sistema de Naciones Unidas, las cuotas de contribuciones son mayores, lógicamente, para países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, entre otros. En consecuencia, el esfuerzo financiero de los integrantes del TPAN equivaldría a entregar sumas adicionales por encima de sus capacidades anuales. Al respecto, Pardo de Donlebún Montesino (1999, 31) defiende la importancia de la solidaridad entre “las naciones ricas y pobres para hacer posible los procesos de desarme, que suponen siempre un elevado coste que muchos países no pueden afrontar (…) la ayuda financiera y técnica desde el Este hacia el Oeste, desde el Norte hacia el Sur es, sin duda, esencial para alcanzar con éxito los objetivos de los tratados internacionales”.

Asimismo, otra propuesta ha sido que el TPAN estimule durante sus primeros años medidas de fomento de la confianza en sus marcos normativos, por ejemplo, la concertación de acuerdos bilaterales y trilaterales entre las potencias poseedoras de armas nucleares siguiendo una lógica progresiva del desarme irreversible “paso a paso”. Ello daría posibilidad a los Estados de participar en las actividades de verificación sin comprometer su información clasificada, al disponer de sus medios nacionales, e ir haciendo el camino con vistas a su incorporación al Tratado. Es así que, llegado el momento, podría crearse un Organismo Internacional para el Desarme Nuclear (INDA, por sus siglas en inglés) que, junto al OIEA, y adaptado a la misión del TPAN, asumiría la responsabilidad de verificar el desarme (Shea, 2020).

Del mismo modo, Erästö et al. (2018) sugirieron tempranamente la necesaria adhesión de protocolos de verificación al TPAN, o la creación de un marco legal alternativo, que considerasen aspectos no abordados durante las negociaciones como: qué actividades, materiales e instalaciones empleados para el desarrollo y producción de las armas nucleares debían prohibirse y de qué manera monitorear las actividades nucleares con aplicaciones civiles y militares. Para ello, se recomendó apoyarse en el trabajo realizado desde 2014 por la Asociación internacional para la verificación del desarme nuclear (IPNDV, por sus siglas en inglés), impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Iniciativa sobre la amenaza nuclear (NTI, por sus siglas en inglés).

En la práctica, existió un claro acuerdo en la premura del establecimiento de una Conferencia de los Estados Parte y una Secretaría Técnica, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Desarme (UNODA, por sus siglas en inglés) y el OIEA (Puisseaux Moreno et al., 2024). El TPAN estableció que todos los Estados que posterior al 7 de julio de 2017 hubiesen poseído o controlado armas nucleares y eliminado sus programas, debían celebrar un acuerdo de salvaguardias con el OIEA (Organismo que no participó en la Conferencia de adopción del TPAN a pesar de recibir la invitación); es decir, que los nueve Estados poseedores de armas nucleares debían adherirse a la arquitectura del OIEA una vez hubiesen destruido sus arsenales. Lo anterior suponía superar el régimen del TNP en lo relativo a la verificación solo para los Estados no poseedores, como garantía de la no proliferación nuclear vertical y el desarme, en definitiva, y ante la posibilidad del desvío de materiales nucleares para su empleo con fines no pacíficos. Sin embargo, a partir de las peculiaridades del modelo del OIEA para la gestión de la información confidencial vinculada a los programas nucleares (solo se socializa con los inspectores de los cinco Estados nucleares reconocidos por el TNP), se dejarían aspectos críticos de la verificación en manos de un reducido grupo de países que, incluso, no son Partes del TPAN y se limitaría el control del propio Tratado sobre cuestiones clave de su implementación. Además, para la RPDC, India, Pakistán e Israel esta posibilidad supone una causa más de rechazo al reconocimiento del acuerdo (Patton et al., 2019).

En definitiva, no se determinó un plazo límite para la destrucción de las armas nucleares existentes13, ni se incluyeron anexos relativos a los procedimientos pertinentes y otras medidas necesarias para garantizar la eliminación completa e irreversible de las armas nucleares. Aunque ello quedó pendiente a tratamiento en encuentros posteriores, sobre todo en la Primera Reunión de los Estados Parte, punto que debía marcar el inicio de la conversión de la letra del texto en medidas prácticas, viables y duraderas; la diplomática Elayne Whyte Gómez reconoció que estos elementos solo podían definirse con la participación de los Estados poseedores de armas nucleares (Patton et al., 2019).

La ausencia de los poseedores determina que el TPAN se convierta, mientras tanto, en un instrumento para la no proliferación nuclear. Ante las críticas referidas a cómo ello solo duplica las funciones del TNP; varios autores plantean que, al igual que la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción (CAB) y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (CAQ) no suponían que los Estados se retiraran del Protocolo de Ginebra de 1925, la adhesión al TPAN sería una evolución lógica y natural al ser una norma de mayor alcance y el TNP continuaría siendo una pieza clave del régimen nuclear (Lennane & Moyes, 2021).

En otro orden, el TPAN crea obligaciones positivas para sus Partes en materia de asistencia a las víctimas y limpieza de las áreas contaminadas, con especial atención a las comunidades afectadas por usos o ensayos pasados de las armas nucleares o usos y ensayos futuros no prevenibles. Se hace referencia a la atención médica, psicológica y la reinserción económica y social sin discriminación. Se respeta la soberanía de cada Estado para cumplir con tales obligaciones; pues, en la práctica, cada país está en mejores condiciones para atender sus situaciones particulares14. Sin embargo, sobre la inclusión de obligaciones positivas, existió también cierta resistencia. Algunos Estados plantearon que la parte operativa del instrumento debía enfocarse, únicamente, en incluir las disposiciones y prohibiciones negativas y mencionar las cuestiones humanitarias solo en el preámbulo; criterio que no prevaleció (OPANAL, s.f.).

En vista de la ausencia de disposiciones más específicas al respecto, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado sobre la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN) (en tanto el Tratado no entre en vigor) podría auxiliar técnicamente a las estructuras del TPAN que se creen para tal fin, mediante el establecimiento de procedimientos y modelos para verificar el desmantelamiento de las instalaciones dedicadas a los ensayos, así como a través de análisis radiológicos y sobre la presencia de material fisible para corroborar su localización y las zonas impactadas, en virtud de la prestación de asistencia a las víctimas y la restauración medioambiental.

Ciertamente, el hecho de que la mayoría de las Partes del TPAN sean Estados de América Latina y el Caribe, África, Asia y Oceanía (como se observa en la Figura 2) constituye un importante desafío para garantizar la financiación de los programas de asistencia y su funcionamiento en general; incluyendo los costes derivados de las destrucciones de armamentos requeridas. En consecuencia, entre las alternativas propuestas ha estado estimular, en el marco que ofrece el TPAN, la cooperación con Estados que no son Parte del acuerdo y que poseen mayores capacidades económicas y financieras; lo cual, a la par, implicaría a estos últimos en su implementación indirectamente. De hecho, Lennane & Moyes (2021), establecen que, centrar los esfuerzos de todos los países que reconocen el TPAN en sus disposiciones humanitarias y de no proliferación (junto al TNP) es una vía de fortalecer el instrumento, en tanto no se apliquen las cláusulas sobre desarme mientras los poseedores no se unan a su régimen; lo cual podría, incluso, no ocurrir.

En todo el texto, es notable también el predominio de un enfoque cooperativo para consolidar su implementación. De manera particular, en su artículo séptimo se señala cómo puede ser la cooperación entre los Estados (asistencia técnica, material, financiera, etc.) a través del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, Organizaciones no gubernamentales (ONG), el Comité Internacional de la Cruz Roja, acuerdos bilaterales entre las Partes, entre otras variantes. La posibilidad de que unos Estados, incluso que no sean Partes del TPAN, ayuden a otros a cumplir con sus obligaciones, especialmente la atención a las víctimas, está reflejada de manera explícita. También lo está la igualdad en la oportunidad de recibir asistencia en el proceso de implementación de las medidas nacionales de destrucción de reservas nucleares. A fin de cuentas, la cooperación puede tomar tantas formas como opciones y recursos tengan los Estados que deseen colaborar (Puisseaux Moreno et al., 2024).

La mayor parte de los Estados estuvo a favor, por otro lado, de contar con un mecanismo fácil para su entrada en vigor y no permitir la formulación de reservas al texto (OPANAL, s.f.), con el propósito de evitar la experiencia del TPCEN. Además, se dispuso la adopción por las Partes de todas las medidas legales, administrativas y de otra índole necesarias para apoyar la implementación del Tratado (Puisseaux Moreno et al., 2024).

En 2022, durante la Primera Reunión de los Estados Parte (co-presidida por México), se aprobó un Plan de Acción (conocido como Plan de Acción de Viena) con cincuenta medidas (ICAN, 2024c). De manera concreta, se estableció un plazo máximo de diez años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años más (sin aún definir criterios de solicitud), para concluir la destrucción del arsenal nuclear por los Estados poseedores una vez se adhiriesen al TPAN. Mientras, los Estados que albergasen en su territorio o cualquier zona bajo su jurisdicción y/o control armas nucleares pertenecientes a otro Estado, tendrían noventa días para retirarlas (en el texto del Tratado tampoco se había definido un plazo para esta obligación). Además, se acordó la realización de informes “voluntarios” sobre las iniciativas y progresos nacionales y la designación de un grupo de trabajo oficioso sobre la aplicación del cuarto artículo del TPAN15 orientado, en principio, a la creación de un Grupo Asesor Científico (GAC) (Hernández Castillo, 2022).

Durante la Segunda Reunión de los Estados Parte celebrada en 2023, y presidida por México, se aprobó la declaración “Nuestro compromiso por sostener la prohibición de las armas nucleares y prevenir sus consecuencias catastróficas” y participó, por primera vez, el recién creado GAC. A este último se le encomendó, entre otras tareas, definir de qué elementos tiene que constar un programa de armas nucleares a efectos del cuarto artículo del Tratado; cómo puede verificarse la eliminación de esas armas y quién debe encargarse de ello; qué consideraciones son de utilidad a la hora de determinar el tipo y el nivel de cooperación necesarios para verificar que un programa de armas nucleares ha sido eliminado; y cómo determinar que la eliminación de un programa de armas nucleares es irreversible. Además, Kazajastán y Nueva Zelanda presentaron informes voluntarios sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas a la prestación de asistencia a las víctimas de ensayos nucleares y la reparación medioambiental (ICAN, 2024b).

En definitiva, la aprobación del TPAN ha evidenciado su pertinencia política en vista de mantener el tópico del desarme nuclear en el centro de los debates internacionales y evitar el desvío de los esfuerzos en la materia hacia las denominadas, según García Robles & Marín Bosch (1993, 38), “medidas colaterales”; dígase la suspensión de las explosiones nucleares con fines no pacíficos, la no proliferación nuclear, la creación de ZLAN, etc.

Principales Desafíos Externos para la Implementación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (2017-2024)

Las Tecnologías Nuevas y Emergentes y su Impacto en el Dominio Nuclear: Los Avances Científico-Técnicos y la Carrera de Armamentos

La sociedad internacional atraviesa un complejo proceso de trasformación determinado, en gran medida, por los avances de la ciencia y la técnica. Los peligros derivados del desarrollo de las tecnologías nuevas y emergentes generan niveles cada vez más altos de incertidumbre e implican riesgos que deben afrontarse desde el punto de vista ético, político, económico, normativo e institucional.

El tópico relativo a la función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional, y particularmente en el desarme, ha estado en la agenda de la Primera Comisión de la Asamblea General desde 198816. En el caso de la energía nuclear, aunque su descubrimiento ha ofrecido grandes oportunidades para su empleo con fines exclusivamente pacíficos; también ha traído consigo importantes retos, sobre todo, la creación y desarrollo de las armas nucleares. A la par, las innovaciones científicas y tecnológicas aplicadas a estos sistemas de armas han desafiado las normas legales hoy existentes, incluido el TPAN.

Al realizar un examen cuidadoso, se pudieron identificar adelantos en los campos de la IA, los AWS, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las nuevas tecnologías de misiles y las tecnologías espaciales, como los principales avances científico-técnicos con implicaciones potenciales en materia nuclear; los cuales se desarrollan en paralelo y se afectan entre sí (UNODA, 2024).

Sobre la integración de la IA y los AWS en el perfeccionamiento de las armas nucleares destaca, por ejemplo, el peligro de su inclusión en el comando, control y mecanismo de toma de decisiones, a través de su automatización para responder ante determinadas circunstancias “de amenaza” sin la intervención humana. Además de las posibles consecuencias humanitarias y ambientales no deseadas ante fallos de comprensión de un sistema complejo y sofisticado basado en IA; estaría el riesgo de la falsificación o envenenamiento de los datos que la IA utiliza para generar sus resultados. Por otra parte, se debe considerar la posibilidad de ataques contra los sistemas de comando, control y comunicaciones nucleares, a través de medios cibernéticos o utilizando IA; lo cual podría derivar en errores de cálculo que conllevasen a posibles represalias nucleares. Los Estados Unidos han aumentado considerablemente las aplicaciones de la IA en el dominio militar, incluyendo planes para desplegar miles de AWS (no nucleares) durante los próximos dos años (Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists, 2024, 9).

En cuanto al uso de las TIC, dado que las armas nucleares y sus sistemas de vectores dependen cada vez más de la digitalización, se vuelven más vulnerables a la actividad malintencionada de estas tecnologías ante las fragilidades cibernéticas no identificadas en los diversos componentes de su estructura. Como resultado, se pondría potencialmente en peligro el control sobre el uso de las armas nucleares; pues, al igual que en el caso de la IA, aumentarían los riesgos asociados a la capacidad de interferir el comando, el control, las comunicaciones nucleares y los sistemas de alerta temprana. Del mismo modo, un ataque a cualquier instalación nuclear civil empleando medios ofrecidos por las TIC podría comprometer la seguridad de los materiales nucleares y las operaciones de la instalación. Además, no se debe descartar la realización de campañas de desinformación y la interrupción de redes informáticas con el propósito de disminuir la confianza entre los Estados y generar escaladas en conflictos latentes.

Como no es difícil advertir, no es política ni técnicamente factible atribuir y asignar responsabilidad por incidentes malintencionados con las TIC a los actores implicados, lo que podría aumentar la probabilidad de su empleo con fines militares por potencias nucleares en coyunturas de elevada tensión (UNODA, 2024). Ello alejaría, en consecuencia, la posibilidad de reconocer un instrumento como el TPAN y acogerse a un régimen que implicaría la renuncia de iure al desarrollo armamentista alcanzado hasta hoy.

En lo relativo a las innovaciones en las tecnologías de misiles balísticos, constituyen avances que también han hecho peligrar la regulación efectiva de armas. El despliegue de los denominados misiles hipersónicos armados con ojivas convencionales o nucleares, podría tener efectos desestabilizadores al reducir los tiempos de respuesta debido, entre otras cuestiones, a su mayor precisión y capacidad de maniobra; el aumento del despliegue de armas estratégicas con una gama más amplia de funciones; la progresiva dificultad para distinguir entre misiles convencionales y armados con ojivas nucleares; el derivado aumento de los errores de cálculo e interpretación; y la construcción de sistemas antimisiles más sofisticados para contrarrestar tales amenazas. Todo ello conllevaría a exacerbar la inestabilidad y el riesgo de un posible uso de las armas nucleares. De hecho, en el conflicto armado de Ucrania se arguye que han sido utilizados misiles balísticos lanzados desde el aire que podrían considerarse armas hipersónicas (A/78/268, 2023). Además, sobre el desarrollo de armas hipersónicas por parte de China, se argumenta que podría llevar al aumento de tensiones con EE.UU. en el Mar del Sur de China.

También se ha percibido una creciente dependencia de las actividades militares de las tecnologías espaciales para tareas como la alerta temprana, la navegación, la vigilancia, la selección del objetivo y la comunicación. En ese sentido, los sistemas espaciales y sus terminales terrestres son vulnerables a varias capacidades contraespaciales, incluyendo el uso dañino de las TIC y las armas antisatélite lanzadas desde la Tierra. Asimismo, se ha producido una peligrosa interconexión entre las actividades militares convencionales y las funciones críticas de los sistemas de armas nucleares (comando, control y comunicaciones nucleares). En consecuencia, el ataque a las capacidades convencionales de un satélite podría ser interpretado como un ataque a su infraestructura nuclear y desencadenar una respuesta nuclear. En esa misma línea, la introducción de la robótica en actividades espaciales orientadas a dar servicios satelitales o a eliminar desechos espaciales podrían usarse para actos hostiles, en vista de la ausencia de normas para el uso responsable de tales sistemas.

De acuerdo con el informe del Secretario General (A/78/268) sobre los adelantos científicos y tecnológicos actuales y sus posibles efectos en las iniciativas relacionadas con la seguridad internacional y el desarme, presentado en 2023, “los avances científicos y tecnológicos de importancia para la seguridad y el desarme están marchando a un ritmo que supera la capacidad de los marcos normativos y de gobernanza para gestionar los riesgos” (2). La posibilidad de reconocimiento y adhesión al TPAN por parte de las potencias nucleares se debilita en la medida que aumentan los antagonismos entre ellas y crecen los logros en la ciencia y la técnica aplicados al dominio militar, y capaces de ofrecer ventajas estratégicas en el corto y mediano plazos.

La Disuasión Nuclear y el Desarrollo de los Sistemas de Armas Nucleares, ¿Animus Belligerand17?

En 2005, Marín Bosch reconocía que, “para lograr el desarme nuclear es menester que los militares de Estados Unidos concluyan que dichas armas son innecesarias y habría que eliminarlas, posibilidad que, en vista del ambiente político en Washington, resulta imposible (…)” (47). Sin embargo, en los años recientes, el autoreconocimiento de la irreversibilidad del status nuclear norcoreano, la petición de la República de Corea a Estados Unidos de fortalecer “su seguridad”, las declaraciones del presidente Vladímir Putin sobre la posibilidad de uso de las armas nucleares y su renovada y ampliada política de disuasión nuclear ante la profundización del conflicto Rusia-Ucrania-Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)18 (pese a que Rusia ha reiterado la importancia de los acuerdos y compromisos para el control de armas), el despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania y la respuesta a esta medida con la inclusión de Bielorrusia en la Organización de Cooperación de Shanghái; han demostrado que, el peligro de uso y amenaza de uso de las armas nucleares se ha extendido considerablemente. Según Cartagena Núñez (2022, 271), “no soplan vientos favorables para la no proliferación” y, menos aún, para el desarme nuclear efectivo.

Los países no poseedores de armas nucleares buscarían, una vez adoptado el TPAN, “deslegitimar las armas nucleares y presionar a los Estados nucleares para que [revisaran] sus estrategias de seguridad nacional basadas en la disuasión nuclear de forma individual o a través de alianzas defensivas” (Garrido Rebolledo, 2017, 76). Paradójicamente, han emergido potenciales desafíos político-militares como:

• la crisis del actual régimen para el control y la limitación de armamentos, manifestada en la salida estadounidense del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019, la revocación rusa de la ratificación del TPCEN y su salida del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) y del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa en 2023;

• la revitalización, sin precedentes, del programa nuclear estadounidense desde el fin de la Guerra Fría con inversiones de miles de millones de dólares en investigación, infraestructura y capacidades tecnológica e industrial en todo el país19, que supone un gasto promedio de ciento ocho mil dólares por minuto durante las próximas tres décadas en la construcción de submarinos nucleares modernos, misiles ICBM y armas termonucleares, preparados para responder ante un primer golpe nuclear (Hennigan, 2024);

• el fortalecimiento del papel disuasivo de las armas nucleares en las doctrinas de militares, con énfasis en las armas nucleares tácticas (Erästö et al., 2018);

• el aumento de la agresiva retórica sobre el posible uso de las armas nucleares y el incremento de su alerta operativa (OPANAL, 2024a);

• la transferencia de tecnologías con fines militares a través del Pacto Estratégico Militar AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia y el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso (Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists, 2024, p. 2);

• la consideración del alto mando militar ruso de lanzar ataques nucleares limitados contra Europa Occidental como alternativa para finalizar el conflicto en Ucrania (Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists, 2024, 2);

• el incremento de la actividad en los lugares para la realización de ensayos nucleares de Rusia y China (Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists, 2024, 5), aun cuando Rusia mantiene el funcionamiento de las estaciones de vigilancia de la Comisión Preparatoria de la OTPCEN en su territorio y su moratoria sobre la realización de ensayos nucleares;

• la politización de los temas nucleares en estructuras del sistema onusiano, en las cuales se insiste desproporcionalmente en las situaciones de la RPDC o Irán, por ejemplo, frente al peculiar tratamiento eufemístico del caso israelí;

• la escalada del conflicto israelí-palestino en la Franja de Gaza sostenida desde octubre de 2023, con amenazas a escala regional y global y en donde no solo está involucrado un país con capacidades nucleares que ha declarado la posibilidad del empleo de la bomba atómica (Israel), sino también otros actores regionales como Irán, con el cual Estados Unidos no está dispuesto a retomar el diálogo en materia nuclear (el Plan de Acción Integral Conjunto) debido al apoyo iraní a Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania; y

• la expansión y consolidación del programa nuclear chino, con las fuerzas militares navales más grandes y modernas del mundo (Hennigan, 2024), que ha implicado, incluso, el reconocimiento de una emergente y peligrosa carrera nuclear sino-rusa-estadounidense20.

En esa línea de análisis, la disuasión es entendida, por las potencias nucleares, como la capacidad de influencia de los posibles efectos generados por sus arsenales sobre el conjunto de opciones que disponen los responsables de la política de un país enemigo al elegir un curso de acción que influirá, inevitablemente, en la dirección y desarrollo de sus relaciones internacionales. En palabras de Ganga Salazar (2021, 509), “la disuasión se hace o se siente mayor cuando la fortaleza militar va acompañada del deseo de emplearla”. Este principio se sitúa en el umbral de la etapa más álgida de la disuasión, siendo el ejemplo ruso y su renovada estrategia disuasiva una muestra reciente; cuyo objetivo consiste en, ofensivamente, persuadir a Estados Unidos, los miembros de la OTAN y la propia Ucrania de que cualquier agresión contra su territorio sería la variante menos acertada atendiendo a sus capacidades de ataque nuclear en un primer golpe.

El conflicto en Ucrania “ha puesto en jaque al régimen internacional de no proliferación nuclear” (Cartagena Nuñez, 2022, 270): ha sentenciado toda posibilidad de diálogo entre Estados Unidos y Rusia, garantes últimos de la arquitectura normativa en materia nuclear; y ha generado el endurecimiento de las políticas nucleares, las cuales no excluyen en 2024, por ejemplo, el recurso ruso a las armas nucleares en caso de ataques con armas convencionales que amenacen “críticamente” la seguridad de este país. El sistema normativo sobre desarme nuclear y no proliferación ha perdido credibilidad, concurren a las negociaciones Estados poseedores de armas nucleares que han aumentado velozmente sus arsenales y gozan, en la actualidad, de mayor voz en los principales foros de toma de decisiones, al que han incorporado su propia agenda política. Asimismo, la percepción de una amenaza nuclear inminente ha vuelto a ser una realidad y ha ganado fuerza la conciencia de la mutua vulnerabilidad ante las crecientes capacidades bélicas enemigas, principio elemental de la disuasión.

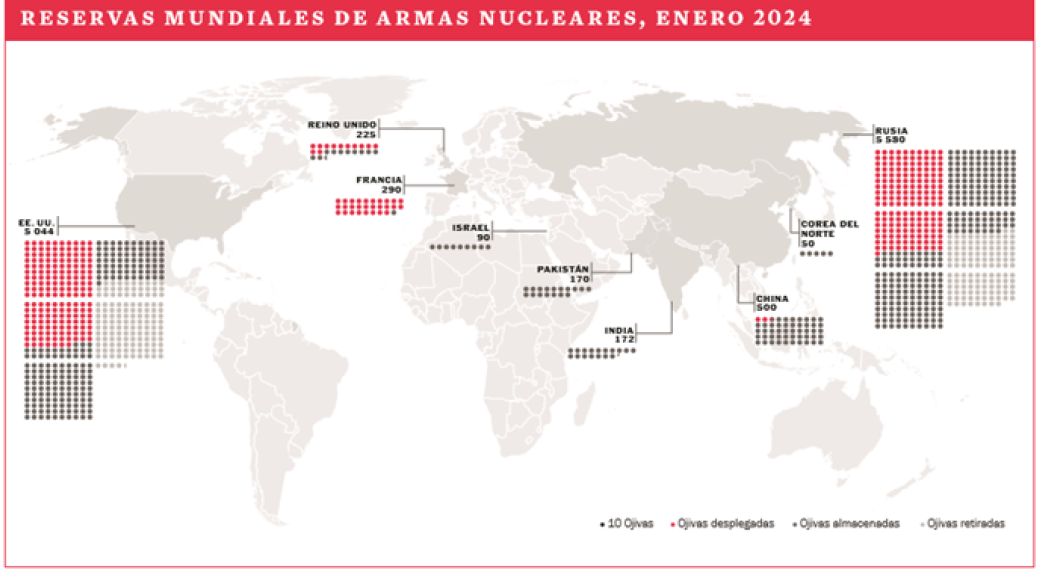

Figura 3. Reservas mundiales de armas nucleares registradas hasta enero de 2024.

- Nota. Adaptado de SIPRI Yearbook 2024. Armaments, Disarmament and International Security. Resumen en español (p. 12), por Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2024, http://bit.ly/3MXEGZQ.

Según datos del informe TPNW/MSP/2023/8 del GAC-TPAN (2023, 7-9), las nueve potencias nucleares continúan modernizando sus arsenales e infraestructura conexa. En cifras, para inicios de 2024, el inventario de armas nucleares de las nueve potencias poseedoras alcanzaba las doce mil trescientas cuarenta y siete ojivas nucleares; según las fuentes consultadas. El número de armas nucleares en estado de alerta operativa se ha incrementado desde 2017, año de aprobación del TPAN. Rusia, China, India, Pakistán y la RPDC expandieron sus arsenales durante 2023; mientras los Estados nucleares reconocidos por el TNP mantienen sus armas desplegadas. En el caso chino, es la primera vez que se obtuvo evidencia del despliegue de armas nucleares en tiempos de paz; a la par, Rusia destacó por su notable incremento en un año, de mil seiscientas noventa y cuatro armas desplegadas en 2023 a mil setecientas diez en 2024 (Norwegian People´s Aid & International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2024, 5).

Además de los casos de las potencias nucleares (como se muestra en la Figura 3), la cifra de Estados no poseedores bajo la sombrilla nuclear ha aumentado durante los últimos años. Estados Unidos, Reino Unido y Francia se han encargado de garantizar la “seguridad” de los miembros de la OTAN, Japón, Australia y la República de Corea; mientras Rusia ha ofrecido también garantías nucleares a Armenia y Bielorrusia.

De acuerdo con Broekman (2023), la retórica nuclear es actualmente más peligrosa que durante la Guerra Fría y la guerra nuclear, un escenario no descartable. La posibilidad de un renovado diálogo tripartito entre China, Rusia y Estados Unidos permitiría, en principio, avanzar en la resolución de las principales problemáticas que hoy afectan a todos los Estados; no solo dada la necesidad del desarme nuclear efectivo, sino también del enfrentamiento a potenciales desafíos como el desigual impacto del cambio climático, la amenaza del uso de armas químicas y biológicas y el creciente y negativo impacto de las tecnologías nuevas y emergentes en el dominio nuclear.

CONCLUSIONES

La realidad cualitativamente diferente del presente siglo, reflejada en la velocidad sin precedentes de los adelantos de la ciencia y la técnica aplicados al dominio militar, la reemergencia de conflictos pasados y el surgimiento de otros nuevos en un orden geopolítico multipolar y el renovado discurso sobre el posible empleo de las armas nucleares, incluso en los casos de uso de armamento convencional, ha exacerbado los antagonismos políticos, económicos, militares y de toda naturaleza existentes. La actual distribución de poder, la mantenida tendencia a la proliferación vertical y horizontal y las limitaciones del Derecho Internacional en boga han permitido que quienes poseen las armas nucleares continúen marcando las pautas de avance y retroceso en el camino hacia un posible, y en apariencia lejano, desarme nuclear completo y efectivo.

En consecuencia, no se han dado las condiciones necesarias para que fructifiquen los esfuerzos encaminados a alcanzar el desarme general y completo bajo eficaz control internacional y el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, en función del bienestar de la humanidad. Para cumplir lo anterior, el hombre y su entorno deben estar en el centro de los tópicos referentes a la agenda global de paz y seguridad. En otras palabras, no ha existido la voluntad política indispensable de los Estados poseedores de armas nucleares para negociar, establecer y respetar medidas, compromisos políticos e instrumentos jurídicamente vinculantes dirigidos a la eliminación definitiva, irreversible y verificable del arsenal nuclear.

La adopción del TPAN en 2017 evidenció el interés sostenido de una gran parte de la sociedad internacional en atender la problemática del desarme nuclear. Sin embargo, su alcance y contenido, su valor normativo y el potencial de sus artículos son aún objeto de reservas. La falta de compromiso de los Estados poseedores de armas nucleares, la necesidad de dotar a sus disposiciones de un alcance integral y abarcador, la carencia de un mecanismo de verificación y la ausencia de una organización de los Estados Parte para su implementación son requisitos no cumplidos que conspiran en contra de su viabilidad.

La iniciativa del TPAN constituyó un gesto positivo de los Estados no poseedores de armas nucleares con el propósito de mantener el tema nuclear en la agenda internacional; donde, no obstante, compite en prioridad con otras problemáticas, incluidas las relativas a la ecología, la salud y la economía. Aunque las tendencias actuales en las relaciones internacionales no son auspiciosas del completamiento y materialización de un tratado que, de manera eficaz, regule la eliminación verificable de las armas nucleares; la propuesta del TPAN proporcionaría un punto de partida perfectible para avanzar en el proceso del desarme nuclear, pues la propia existencia de las armas nucleares impide descartar el riesgo de su empleo.

notas

1 La comunidad hibakusha está integrada por los sobrevivientes, y sus descendientes, de los bombardeos nucleares en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

2 En 2022, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) actualizó la ley sobre su política en materia nuclear y legitimó el uso automático e inmediato de armas nucleares, en los cinco casos en los cuales su sistema de mando y control de las fuerzas nucleares fuese vulnerado; autocalificando a la RPDC como una “potencia nuclear responsable”. En discurso pronunciado el 9 de septiembre del mismo año por el presidente Kim Jong Un ante la Asamblea Popular Suprema, se reconoció la irreversibilidad del status nuclear norcoreano (Naciones Unidas, 2023).

3 India, Pakistán y el Estado de Israel no son Partes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP); mientras que la República Popular Democrática de Corea se retiró del Tratado en enero de 2003. En los cuatro casos, al ser países que se hicieron del arma nuclear luego de 1967, se han denominado “los poseedores de facto” (Cartagena Nuñez, 2022, 272).

4 El 24 de abril de 2024 tuvo lugar la 9616ª sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por primera vez, se llevó a debate un proyecto de resolución dirigido a prevenir la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, con énfasis en la no colocación en órbita alrededor de la Tierra, ni el emplazamiento en cuerpos celestes, de objetos portadores de armas nucleares y otras Armas de Destrucción en Masa. La propuesta, presentada por Estados Unidos y el Estado de Japón, fue vetada por Rusia (con abstención de China), debido a la no inclusión del armamento convencional como parte de su alcance. Véase el proyecto de resolución S/2024/302 en https://research.un.org/es/docs/sc/quick/meetings/2024.

5 Entre los conflictos recientes que ilustran la situación a la que se hace referencia, se encuentra el ruso-ucraniano; en el cual están involucrados Rusia y los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En tal contexto, se han dado iniciativas de transferencia de armamentos que obstaculizan los esfuerzos por la no proliferación nuclear y atentan contra el espíritu y la letra de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto del TNP; tal es el caso, también, de la sostenida cooperación entre Estados Unidos e Israel (Andereya, 2008).

6 Entiéndase implementar como el proceso de “poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo” (Real Academia Española, s.f.). De acuerdo con Pardo de Donlebún Montesino (1999, p. 22), los muy detallados procesos de verificación contenidos en la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” son los que verdaderamente refuerzan su credibilidad; ha sido su “gran novedad”.

7 El presente artículo constituye parte de una serie de publicaciones orientadas a socializar los resultados de investigación del Trabajo de Diploma “Principales desafíos para la implementación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: análisis a la luz del corto 2024” (Puisseaux Moreno, 2024), del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”. Una primera parte fue publicada bajo el título “La evolución histórica de las negociaciones para el desarme nuclear durante la Guerra Fría (1945-1991)” en la revista cubana Política Internacional (https://rpi.isri.cu/index.php/rpi/article/view/580/1784).

8 A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha manifestado la capacidad de las nuevas tecnologías de provocar una destrucción más precisa y discriminatoria, a través de la elección de objetivos concretos y la subestimación de los “daños colaterales” (Hobsbawm, 1999/2000); no obstante, esta “capacidad de discriminación” no aplica aún a las armas nucleares, según las fuentes consultadas.

9 Entre los requisitos básicos de un instrumento jurídicamente vinculante sobre desarme se encuentran, a saber: el carácter multilateral de las negociaciones, atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; el alcance del texto; la elaboración de disposiciones prácticas para la destrucción y eliminación de las armas existentes, según la categoría regulada; el establecimiento de parámetros y criterios de referencia claramente definidos; el esclarecimiento de las actividades o fines no prohibidos; la inclusión de herramientas y mecanismos de verificación; la creación de una organización internacional de las Partes en el tratado, orientada a asegurar la implementación integral y completa del instrumento; el acuerdo de un mecanismo de solución de controversias, entre otros aspectos de interés.

10 Fragmento extraído de la Intervención del Organismo para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) durante la segunda sesión del Comité preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2026 encargada del examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (OPANAL, 2024b, 3).

11 Aunque en su artículo cuarto el TPAN dispuso que los Estados Parte debían designar, de preferencia antes de la entrada en vigor del Tratado, “una autoridad o autoridades internacionales competentes para negociar y verificar la eliminación irreversible de los programas de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares”; ello no ha ocurrido.

12 Lennane & Moyes (2021) establecen que el TPAN no precisa una membresía universal para convertirse en una norma del Derecho Internacional Consuetudinario; lo cual se puede lograr, desde su perspectiva, a partir de la acentuación en el cumplimiento de sus disposiciones sobre no proliferación, asistencia humanitaria y reparación medioambiental.

13 El TPAN propone la presentación de los planes nacionales jurídicamente vinculantes sobre destrucción de las armas nucleares por cada Estado poseedor y, posterior a ello, su aprobación colectiva. Es así que, aunque estos son elaborados por cada Estado de manera independiente, durante las Reuniones de las Partes se deberán revisar y aprobar, de forma definitiva, para su puesta en práctica (Puisseaux Moreno et al., 2024).

14 Las obligaciones positivas del TPAN, aunque inspiradas en las disposiciones similares contenidas en las normas internacionales sobre minas antipersonales y municiones en racimo, no presentan el mismo nivel de especificidad debido a las contradicciones políticas y técnicas durante su negociación. Varios de los participantes no estuvieron de acuerdo en asignar tales responsabilidades a los Estados con comunidades y áreas afectadas en lugar de a los Estados que usaron o ensayaron sus armas nucleares y provocaron daños humanos y medioambientales. Además, se incluyó el “lenguaje cauteloso” ante la gran diversidad de formas en que las personas y el entorno pueden verse afectados por los efectos de las armas nucleares y en virtud de los costos asociados a su prevención y tratamiento. De hecho, las discusiones sobre estas cláusulas se llevaron a cabo ya avanzado el proceso de elaboración del Tratado, durante la segunda de las tres sesiones de negociación en 2017 (Lennane & Moyes, 2021). Para autores como Docherty (2018), el TPAN debe examinar y ajustar las experiencias de los instrumentos inspirados en las concepciones humanitarias del desarme en vista de implementar, de manera efectiva, sus obligaciones positivas.

15 Durante la Primera Reunión de los Estados Parte del TPAN, se acordó la creación de grupos de trabajo informales para examinar y estudiar áreas clave de su implementación (desarme, verificación, universalización, asistencia, complementariedad, entre otras) en el período de dos años comprendido entre las reuniones de las Partes (ICAN, 2024b). Es una práctica que se inició en el marco de la CAB.

16 En diciembre de 1988, se aprobó la resolución A/RES/43/77A bajo el título “Avances científicos y tecnológicos y su repercusión en la seguridad internacional”. Sin embargo, tras un largo período de inactividad, no fue hasta 2017, año en que se adoptó el TPAN, que se aprobó una nueva resolución sobre el tema. Como había ocurrido anteriormente, se solicitó al Secretario General la presentación de un informe actualizado sobre los adelantos en la ciencia y la tecnología, especialmente los relevantes para la seguridad internacional y el desarme. Desde entonces, se han solicitado informes en cada año subsiguiente (UNODA, 2024). No obstante, desde 2016, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre Desarme Nuclear había advertido su preocupación por la vulnerabilidad de los sistemas de mando y control de las armas nucleares y las redes de alerta temprana ante los ciberataques y la creciente automatización de los sistemas de armas; como importantes factores que podían conducir a detonaciones accidentales, por error, no autorizadas o intencionales de armas nucleares.

17 Frase en latín que significa “intención de hacer la guerra o espíritu de guerra”.

18 En septiembre de 2024, el Consejo de Seguridad de Rusia actualizó la doctrina nuclear nacional con énfasis en la posibilidad de uso de las armas nucleares ante la aparición de nuevas fuentes de amenazas militares y la ampliación de la categoría de países y alianzas bélicas incluidos en tales fuentes. Asimismo, Rusia se reserva el derecho de primer uso de las armas nucleares en casos de agresión contra su propio territorio y Bielorrusia, incluso con armas convencionales capaces de crear una “amenaza crítica a su seguridad”.

19 Las compañías de la industria armamentista estadounidense, como parte de sus programas para “cazar talentos”, han recorrido las instituciones educacionales elementales del país con el propósito de enseñar a niñas y niños la confección de submarinos nucleares y su funcionamiento básico para “inspirarlos” a continuar estudios especializados vinculados al campo nuclear (Hennigan, 2024).

20 El fortalecimiento de las capacidades nucleares chinas y la permanencia del conflicto en Ucrania han constituido las principales justificaciones de los Estados Unidos para continuar la modernización y expansión de sus arsenales nucleares: “(…) los Estados Unidos y sus aliados deben estar listos para disuadir y derrotar, simultáneamente, a Rusia y China” (Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists, 2024, 5).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A/71/371. (1 de septiembre de 2016). Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear [Informe del Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de los avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear]. Asamblea General de las Naciones Unidas. https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=A/71/371&Lang=S

A/78/268. (1 de agosto de 2023). Los avances científicos y tecnológicos actuales y sus posibles efectos en las iniciativas relacionadas con la seguridad internacional y el desarme [Informe del Secretario General]. Asamblea General de las Naciones Unidas. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/228/65/pdf/n2322865.pdf

Andereya, A. (2008). La crisis de credibilidad del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Diplomacia, (117), 77-91 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r22604.pdf

Broekman, T. (27 de enero de 2023). Segundo aniversario del TPAN. https://www.juspax-es.org/I/segundo-aniversario-tpan/

Cartagena Nuñez, I. (2022). La disuasión nuclear y la nueva multipolaridad. RIDAA, (8), 269-288. http://www.ridaa.es/ridaa/index.php/ridaa/article/view/280/277

Docherty, B. (2018). A ‘light for all humanity’: the treaty on the prohibition of nuclear weapons and the progress of humanitarian disarmament. Global Change Peace & Security, 30(2), 163–186. https://doi.org/10.1080/14781158.2018.1472075

Erästö, T., Bauer, S., Kile, S. N., & Topychkanov, P. (April 2018). Setting the stage for progress towards nuclear disarmament [Working Paper]. Stockholm International Peace Research Institute.

Ganga Salazar, R. (2021). La Disuasión. Revista de Marina, 5/84, 509- 520. https://revistamarina.cl/revistas/1984/5/rgangas.pdf

García Robles, A., & Marín Bosch, M. (1993). Terminología usual en las relaciones internacionales. Organismos Internacionales. Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México. https://portales.sre.gob.mex/acervo/images/libros/Terminologia/termiusual1.pdf

Garrido Rebolledo, V. (2017). Incertidumbres nucleares. Política Exterior, 31(177), 72-82. http://www.jstor.org/stable/26451933

Hennigan, W. J. (October 10th, 2024). The Price. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2024/10/10/opinion/nuclear-weapons-us-price.html

Hernández Castillo, A. (2022) El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares: principales implicaciones para el régimen internacional del desarme y la no proliferación nuclear (2017-2022) [Tesis de Licenciatura, Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”].

Hernández Morera, D. J. (2020) La preservación del espacio ultraterrestre para fines pacíficos: fundamentos determinantes de la necesidad de un tratado multilateral jurídicamente vinculante (2008-2019) [Tesis de Licenciatura, Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”].

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta edición). México D.F. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf¬

Hobsbawm, E. (2000). Entrevista sobre el siglo XXI (G. Pontón, Trad.). Planeta, S. A. (Trabajo original publicado en 1999).

ICAN. (2024a). TPNW signature and ratification status. ICAN. https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status

ICAN. (2024b). TPNW Meeting of States Parties. ICAN. https://www.icanw.org/tpnw_meeting_of_states_parties

ICAN. (2024c). Vienna Declaration and Action Plan: Overview. ICAN. https://www.icanw.org/vienna_declaration_action_plan_overview

Lennane, R., & Moyes, R. (2021). How Can the TPNW Regime Be Sustained? Journal for Peace and Nuclear Disarmament. https://doi.org/10.1080/25751654.2021.1936997

Marín Bosch, M. (2005). Seis décadas de negociaciones multilaterales de desarme. Revista Mexicana de Política Exterior, (75), 9-54. https://revistadigital.sre.gob.mex/index.php/rmpe/article/download/762/722

Naciones Unidas (21 de julio de 2023). Informe del Secretario General. Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Naciones Unidas, Nueva York. https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=A/78/212&Lang=S

Norwegian People´s Aid & International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (2024). Nuclear Weapons Ban Monitor 2023. Tracking progress towards a world without nuclear weapons. Austria’s Federal Ministry of European and International Affairs, https://online.flippingbook.com/view/573773746/?s=08

OPANAL (s.f.). Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un tratado de prohibición de las armas nucleares. Recuperado el 15 de diciembre de 2023 de https://opanal.org/conferencia-de-la-onu-para-negociar-un-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/

OPANAL (2024a, 16 de julio). Comunicado de los Estados Miembros del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) con relación a la amenaza de uso de armas nucleares. https://opanal.org/comunicado-de-los-estados-miembros-del-organismo-para-la-proscripcion-de-lasarmas-nucleares-en-la-america-latina-y-el-caribe-opanal-con-relacion-a-la-amenaza-de-uso-de-armas-nucleares/

OPANAL (2024b, 24 de julio). Intervención del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) durante la Segunda Sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2026 Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Ginebra, Suiza, https://docs-library.unoda.org/Treaty_on_the_Non_Proliferation_of_Nuclear_Weapons_-Preparatory_Committee_for_the_Eleventh_Review_ConferenceSecond_session_(2024)/Latin_America_and_the_Caribbean_OPANAL._.pdf

OPANAL [@opanal_org]. (2024c, 26 de septiembre). Declaración de los Estados Miembros del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL). Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares [Imágenes adjuntas]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DAY6h_yPP2T/?gsh=MTRhcHdoNWs0cm1kbg==

Ortega García, J. (2011). Armas de tecnología avanzada. Cuadernos de estrategia, (153), 186-206. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/295917

Pardo de Donlebún Montesino, J. A. (1999). Verificación y control de armamento: ¿ficción o realidad? Boletín de Información, (260), 19-31. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4626312.pdf

Patton, T., Philippe, S., & Mian, Z. (2019). Fit for Purpose: An Evolutionary Strategy for the Implementation and Verification of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2(2), 387-409. https://doi.org/10.1080/25751654.2019.1666699

Puisseaux Moreno, E. (2024) Principales desafíos para la implementación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: análisis a la luz del corto 2024 [Tesis de Licenciatura, Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”].

Puisseaux Moreno, E. Alonso Valle, H. M. y Regaiferos Cruzata, K. I. (2024). El Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. ¿La ética de la responsabilidad contra la lógica del miedo? Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo, 7(7), 064. https://doi.org/10.24215/2618303Xe064

Real Academia Española (s.f). Implementar. En Diccionario de la lengua española (2001). Recuperado el 12 de mayo de 2024, en https://dle.rae.es/implementar

Sciene and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists (January 23th, 2024). A moment of historic danger. It is 90 seconds to midnight. 2024 Doomsday Clock Statement. Bulletin of the Atomic Scientists, https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/

Shea, T. E. (2020). On Creating the TPNW Verification System. Toda Peace Institute, (92). https://toda.org/assets/files/resources/policy-briefs/92.shea-tpnwv4.pdf

TPNW/MSP/2023/8. (October 27th, 2023). Report of the Scientific Advisory Group on the status and developments regarding nuclear weapons, nuclear weapon risks, the humanitarian consequences of nuclear weapons, nuclear disarmament and related issues. United Nations. https://disarmament.unoda.org

UNODA. (2024). New and Emerging Technologies & Nuclear Weapons [Archivo PDF]. https://www.disarmamenteducation.org/dashboard/index.php?go=courses&do=module-exam-read&course_id=101&session_id=405&module_id=824

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Lic. Emily Puisseaux Moreno: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Visualización, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Dra. C. Magda Lidia Bauta Solés: Curación de datos, Análisis formal, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Supervisión, Validación, Visualización, Redacción – revisión y edición.

FINANCIACIÓN

No existe financiamiento externo a los autores ni otros compromisos.

PREPRINT

No publicado.

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.