INTRODUCCIÓN

Según plantea el Premio Nobel de Química Ilya Prigogine en “El Fin de las Certidumbres” (1996), la ciencia moderna, lejos de centrarse en sistemas estables donde los procesos son reversibles y previsibles, se enfoca en la inestabilidad como una condición inherente al desarrollo de las cosas: la propia vida surge y se desarrolla en un constante caos organizado, matizado y moldeado por determinadas estructuras disipativas. La inestabilidad como variable científica elimina la ilusión del determinismo y la certidumbre en las ciencias modernas y ofrece, en cambio, el realismo de las posibilidades.

En el actual contexto internacional, marcado por la transición a una presunta multipolaridad, la interdependencia creciente y la inestabilidad estructural entre los actores geopolíticos derivada de la evolución y crisis del sistema capitalista internacional, desafía las bases tradicionales del orden global. Estas dinámicas aceleran su transformación, dando paso a nuevos paradigmas influenciados por las tensiones geoestratégicas contemporáneas. Sin embargo, la volatilidad del sistema dificulta discernir con precisión qué elementos del orden anterior persistirán, evolucionarán o quedarán obsoletos.

Las dinámicas internacionales impuestas por los centros políticos capitalistas, han demostrado ser la principal causa de los problemas que amenazan la supervivencia humana en la Tierra. Estos problemas, aún con sus raíces en los centros hegemónicos, repercuten con mayores daños en el Sur Global2, asediado por las secuelas del Covid-19, el deterioro del medio ambiente, las migraciones descontroladas y las consecuecias desestabilizadoras de los conflictos geopolíticos.

Vietnam, uno de los referentes geopolíticos del Sur Global, ha diseñado una política exterior suigéneris, respuesta adaptativa a su posición geoestratégica, que lo ha consolidado como vértice de confluencia y choque de la competencia estratégica en el Sudeste Asiático, entre China y Estados Unidos de América. Esta estrategia denominada por sus protagonistas como Diplomacia del Bambú, se basa en principios de flexibilidad táctica (no alineamiento rígido) y resiliencia estructural (equilibrio entre autonomía e interdependencia), y permite a Hanoi gestionar asimetrías de poder sin subordinarse o alinearse directamente a intereses hegemónicos.

Las relaciones triangulares establecidas entre estos tres actores constituyen una expresión sintomática de la transición del sistema internacional, y simultáneamente, un caso paradigmático de su reordenamiento hacia un orden aparentemente multipolar. Su análisis demanda abordarlas como unidad sistémica indivisible, donde la interdependencia asimétrica, la influencia de actores externos y la adaptabilidad estratégica configuran una dinámica compleja y no lineal.

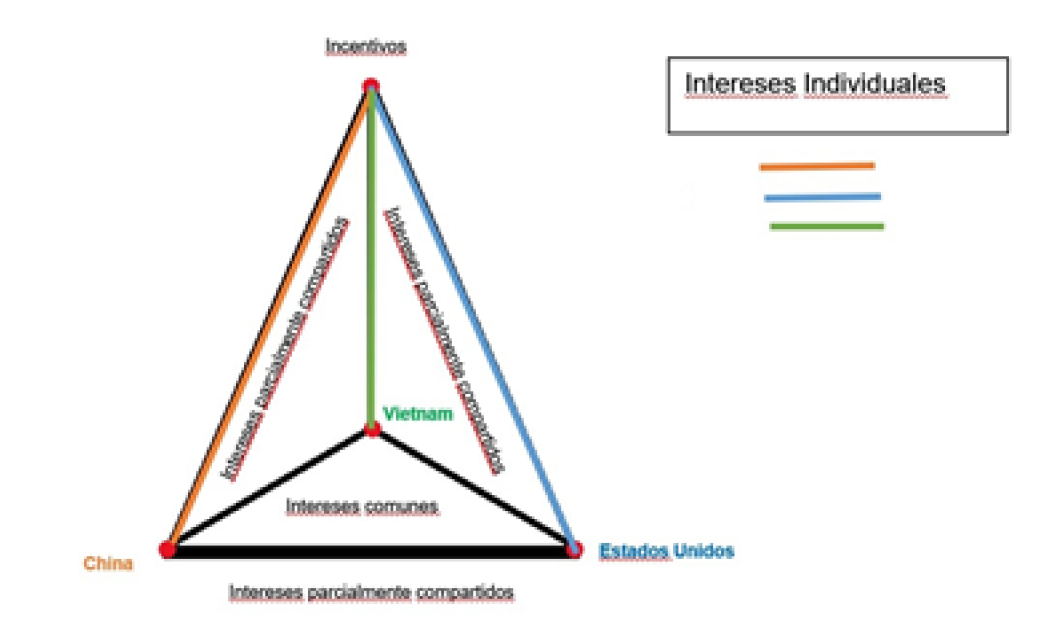

Este estudio parte de una redefinición del término "relaciones triangulares", tradicionalmente referido a la trilateralidad numérica de actores implicados en una relación. El autor rehace este concepto desde el pensamiento complejo con un enfoque no determinista, asumiéndolo como “la triangulación estratégica de las posiciones relativas de actores dentro de un sistema de intereses e incentivos: comunes, parcialmente compartidos y particulares, que definen la geometría de un prisma estratégico fractal3”.

Este estudio propone analizar la relación triangular —o prisma estratégico— en el sistema internacional desde una perspectiva transdisciplinar, bajo el marco teórico de las estructuras disipativas4 desarrollado por Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en 1977.

Adaptando los presupuestos teóricos planteados por Prigogine en su trabajo "Tiempo, estructura y fluctuaciones" al contexto de las Relaciones Internacionales, se emplea el término de estructura disipativa para describir las relaciones triangulares Vietnam-China-EE.UU. como un sistema capaz de autoorganizarse dentro del caos inherente al sistema internacional, aun frente a intereses antagónicos entre los actores, a partir de fluctuaciones constantes entre cooperación, conflicto y negociación (reorganización).

Este trabajo corresponde a la primera fase del proyecto doctoral, el cual se articula en dos fases analíticas interconectadas. Esta primera etapa es fundamental, por cuanto sentará las bases teóricas para las próximas fases de aproximación histórica y prospectiva al objeto de estudio, sobre la base del modelo de análisis propuesto para instrumentar dicho marco teórico.

En la segunda etapa, en desarrollo, se implementa un enfoque prospectivo transdisciplinar que combina:

1. La matriz BAFI (Balance de Fuerzas e Influencias), una herramienta innovadora para cuantificar relaciones asimétricas entre actores, integrando variables políticas, económicas y estratégicas.

2. Un análisis de impactos cruzados mediante matrices de interdependencia, destinado a medir la influencia relativa de cada variable dentro del sistema y sus efectos recursivos.

3. La teoría de juegos no cooperativos (Nash, 1950), aplicada a escenarios multipolares (N-personas), para modelar equilibrios estratégicos en contextos de competencia racional con información incompleta.

4. El modelo analítico empleado pretende incorporar, además, una nueva dimensión teórica al análisis del prisma estratégico fractal, que comprenda su conciencia evolutiva, en tanto los sistemas geopolíticos, además de memoria histórica, poseen también autorreconocimiento y proyecciones futuras. La conciencia evolutiva del sistema aparecería como la interrelación dialéctica entre su historial de cambios estructurales a través del tiempo (movimiento), la autocomprensión de sus posibles comportamientos en cada contexto y los probables resultados a que conllevarían.

Esta metodología triangular busca generar resultados prospectivos cuantificables, donde la simulación de equilibrios nashianos —ajustada a los datos de las matrices BAFI y de impactos cruzados— permite proyectar escenarios de estabilidad cooperativa o conflictividad sistémica bajo distintos supuestos. Pero además de esto, pretende legar a través de este modelo, la posibilidad de aplicarlo creativamente como herramienta práctica para el análisis de muchos otros sistemas triangulares.

Basado en la teoría de Basarab Nicolescu (Nicolesbu; B. 1996), se opta por reconocer la existencia de múltiples niveles de realidad, para la comprensión más profunda de los fenómenos al considerar interacciones y dinámicas que trascienden las fronteras disciplinarias. Las leyes fundamentales de la Teoría de las estructuras disipativas dentro de la Termodinámica, la Teoría de Juegos, la geometría fractal, la lógica difusa5, la estadística y la prospectiva, vinculados con los de la dialéctica materialista en una combinación no exclusiva, permitirán analizar el objeto de estudio como un sistema complejo, recursivamente evolutivo, holístico.

Para Cuba, este estudio reviste un interés particular, no solo desde la mirada estratégica y transdisciplinar que aporta, también, el sistema analizado como caso de estudio incluye tres actores de máxima prioridad en el sistema de relaciones internacionales de la Revolución Cubana. En particular, China y Vietnam son, además de actores internacionales relevantes, amigos tradicionales de Cuba, partes del pequeño grupo de países de tradición socialista que aún se mantiene. Además, figuran entre los socios comerciales más importantes para este país. Vietnam, específicamente, ha sido un punto de referencia importante en la lucha contra el imperialismo y en el desarrollo de relaciones en términos de igualdad con las grandes potencias.

En consecuencia, las interacciones de estos actores con EE.UU. -principal potencia global y adversario geopolítico de la Revolución cubana-, son fuentes relevantes de información a analizar, particularmente en el contexto actual de Bloqueo económico recrudecido y frente a un nuevo periodo presidencial de Donald Trump.

DESARROLLO

La conceptualización de las relaciones triangulares como objeto de estudio en geopolítica tiene sus raíces en la Guerra Fría. Ante la fisura sino-soviética (1960-1989) y el declive del bloque socialista, académicos como Lowell Dittmer propusieron el modelo del "Triángulo Estratégico" (2011) para analizar la dinámica entre China, EE.UU. y la URSS, superando el reduccionismo bipolar dominante. Este marco pionero abrió paso a investigaciones posteriores que, desde enfoques descriptivo-analíticos, han explorado dos vertientes:

• El análisis trilateral estructural (ej.: trabajos de Brantly Womack y James Bellacqua sobre interdependencias en el Indo-Pacífico),

• El impacto asimétrico de los triángulos en la política exterior de actores medianos (contribuciones de Carlyle A. Thayer en Vietnam, Juan Gabriel Tokatlian en América Latina, o Kristof Kozaks en Europa Oriental).

Investigadores contemporáneos como Le Hong Hiep (2015) y Wang Dong (2018) han ampliado este legado, examinando cómo Estados no hegemónicos instrumentalizan su posición nodal en triángulos para maximizar autonomía estratégica —una práctica que redefine los límites entre alineamiento y multipolaridad selectiva—.

En este estudio, el término "relaciones triangulares" no alude meramente a la cantidad de actores involucrados (trilateralidad numérica), sino a la triangulación estratégica derivada de sus posiciones relativas dentro de un sistema de intereses e incentivos. Aquellos intereses e incentivos, que pueden ser clasificados como comunes-convergentes/colectivos-, parcialmente compartidos -pero no alineados- y particulares-unilaterales pero interdependientes- funcionan como vectores que definen la geometría de un prisma estratégico que toma forma como una unidad sistémica operativa. La triangulación emerge así de la interacción dinámica entre expectativas, objetivos y capacidades asimétricas, donde la estabilidad depende de negociaciones constantes entre cooperación y competencia.

Una de las formas de representación que podría asumir el prisma, sería un prisma piramidal (Ilustración 1) la que, por el carácter exploratorio del presente trabajo, se ha elegido para la presentación del caso, modelo tridimensional que incorpora:

Ejes de interacción: Proyecciones de los intereses estratégicos en planos múltiples (económico, militar, ideológico),

Dinámica temporal: Evolución de las relaciones en función de cambios en incentivos estructurales,

Inestabilidad inherente: Factores exógenos (ej.: actores secundarios) y endógenos (ej.: redefinición de prioridades) que alteran los ángulos de equilibrio.

A diferencia del triángulo plano, el prisma captura la no linealidad de las interdependencias en sistemas internacionales policéntricos, ofreciendo un marco analítico para mapear trayectorias de conflicto y cooperación simultáneas.

La hipótesis central de las estructuras disipativas de Prigogine (1976) postula que la interacción funcional entre tres elementos clave —función, inestabilidades y fluctuaciones—, propios de las estructuras disipativas, favorece la emergencia de un orden adaptativo. Este fenómeno, descrito como "orden a través de fluctuaciones", explicaría la prevalencia de la cooperación a largo plazo en torno a objetivos compartidos y múltiples incentivos, incluso en contextos de alta competitividad.

La relevancia teórica reside en aplicar este modelo a las relaciones internacionales, ofreciendo una perspectiva interdisciplinaria para comprender cómo sistemas aparentemente caóticos pueden autoorganizarse hacia equilibrios cooperativos.

Dinámica estructural del prisma estratégico en entornos inciertos

El modelo del prisma estratégico (Ilustración 1) opera como sistema adaptativo no lineal, donde cada faceta simboliza un eje de tensión dialéctica inherente al sistema internacional:

• Caras de intereses: Lo parcialmente compartido (cooperación) coexiste con lo parcialmente antagónico (conflicto)

• Base del prisma: Los intereses comunes funcionan como atractor sistémico, pero se sustentan sobre una capa de intereses antagónicos latentes, cuya interacción será modelada mediante impactos cruzados.

• Vértices de actores/incentivos: Frente a los incentivos explícitos (vértices internos) emerge un espectro de desincentivos externos (sanciones, dilemas de seguridad), mientras los actores no participantes ejercen influencia indirecta, variable que la teoría de Nash incorpora como "jugadores externos" en el equilibrio multipolar.

Esta estructura disipativa requiere validarse bajo condiciones de incertidumbre estructural, para lo cual se extiende el análisis mediante:

Simulación de perturbaciones: Introducción controlada de variables externas (desincentivos, actores secundarios) en la matriz BAFI.

Cálculo de resiliencia: Medición, vía impactos cruzados, de cómo las fluctuaciones en una faceta (ej: aumento de antagonismos) redistribuyen energías hacia otras.

Equilibrio dinámico: Aplicación iterativa del equilibrio de Nash para identificar puntos de estabilidad transitoria donde cooperación y conflicto se retroalimentan sin colapso sistémico.

El núcleo teórico del presente artículo reside en definir el prisma estratégico como una configuración relacional triangular entre actores internacionales multipolares (o coaliciones de actores), estructurada bajo tres axiomas interdependientes:

o Autonomía asimétrica: Cada vértice del prisma representa un actor con capacidad de agencia plena (autonomía), pero supeditado a un sistema de intereses estratégicos compartidos que opera como campo de fuerza sistémico (vinculado al concepto de "atractor" en dinámicas no lineales). Fuerza centrípeta.

o Diferenciación posicional: La interacción se articula desde roles diferenciados (ej.: balanza de poder, interdependencia compleja), donde cada actor redefine su posición en función de incentivos/ disuasiones medibles mediante la matriz BAFI.

o No linealidad causal: Toda acción sobre los intereses centrales genera impactos recursivos —cuantificables con matrices de impactos cruzados— que modifican simultáneamente el equilibrio global (sistema) y los equilibrios particulares (actores), conforme a la teoría de juegos multipolares (Nash, 1950).

o De los antecedentes que propiciaron la conformación del prisma

La dialéctica cooperación-conflicto entre China y Vietnam se erige como variable estructural del prisma estratégico, con raíces históricas que se remontan al Reino de Nam Viet (207 a.n.e.) y la dominación feudal china (Ly Quang, 2008). Sin embargo, su configuración contemporánea emerge en el siglo XX, cuando ambos países, bajo regímenes comunistas, articularon una relación paradójica: aliados antimperialistas durante las guerras contra Francia (1946-1954) y EE.UU. (1955-1975), pero rivales ideológicos tras la fractura sino-soviética (década de 1960). Este giro geopolítico —donde China priorizó su acercamiento a EE.UU. bajo la diplomacia del ping-pong de 1971— transformó a Vietnam de aliado en competidor dentro del tablero socialista, catalizando contradicciones que desembocaron en la guerra fronteriza de 1979.

La normalización de relaciones en 1991 no eliminó esta tensión dual, sino que la reconfiguró bajo un paradigma realista-ideológico:

Este fundamento histórico no es mero contexto, sino el sustrato que alimenta las fluctuaciones del prisma estratégico, donde cooperación económica (Asociación Económica Integral Regional [RCEP, 2020], cadenas de suministro) y conflicto territorial (islas Spratly y Paracelso) coexisten como expresiones de un sistema disipativo en equilibrio inestable.

Ilustración 1. Prisma estratégico Vietnam-China-EE.UU.

- Elaboración propia del autor

Las relaciones Vietnam-EE.UU., marcadas por una dialéctica traumático-pragmática, se estructuran en tres fases históricas determinantes:

-Colonialismo y confrontación (1945-1975):

• Tras la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. respaldó el intento francés de recolonizar Indochina (1946-1954), consolidando una narrativa anticolonial vietnamita.

• La Guerra de Vietnam (1955-1975) dejó secuelas sistémicas: devastación humana-ecológica en Vietnam y el "síndrome de Vietnam" en EE.UU. —trauma geopolítico que redefinió su doctrina militar y diplomacia global.

-Normalización paradójica (1975-1995):

• Dos meses postvictoria (1975), Vietnam —encabezado por el Primer Ministro Phan Van Dong— propuso a EE.UU. normalizar relaciones, condicionada a compensaciones por daños bélicos.

• Este pragmatismo posbélico, pese a tensiones ideológicas, culminó en el restablecimiento diplomático (1995), catalizado por el colapso soviético (1991) y la necesidad vietnamita de ampliar su sistema de relaciones internacionales.

La desintegración de la URSS reconfiguró el prisma estratégico: China ascendió progresivamente como potencia hegemónica regional mediante inversiones y disputas territoriales (ej. Mar del Sur de China/ Mar del Este6), mientras EE.UU. reorientó su influencia hacia el Sudeste Asiático, viendo en Vietnam un posible medio de contención a la creciente influencia china. Así, el triángulo adquirió un carácter disipativo: las variables exógenas (ascenso chino, giro estadounidense al Indo-Pacífico) y las intrínsecas (memoria histórica vietnamita, interdependencia económica sino-vietnamita-estadounidense) generaron un nuevo equilibrio sistémico, donde la cooperación (acuerdos comerciales CPTPP7/RCEP) y el conflicto (tensiones en el Mar de China Meridional) operan como fuerzas fluctuantes que, en línea con Prigogine (1977), sostienen un orden caótico pero estable. Vietnam, lejos de ser un peón, se erige como nodo adaptativo, utilizando el prisma para maximizar su agencia en un sistema internacional en transición hacia el policentrismo.

Desde inicios del siglo XXI, las relaciones bilaterales de Vietnam con China y EE.UU. experimentaron una expansión y complejización progresivas. Ambos hegemones, junto con Vietnam, buscaron fortalecer vínculos mutuos mientras competían por ampliar su influencia en la región asiática. Con China, Hanoi profundizó los contactos interpartidistas (PCV-PCCh), intensificó los intercambios de alto nivel y avanzó en negociaciones sobre temas históricamente sensibles, como la demarcación fronteriza terrestre y las disputas en el Mar del Sudeste de China. Paralelamente, ambos países incrementaron su interdependencia mediante inversiones cruzadas, la expansión del comercio bilateral (que superó los 230 000 millones de USD en 2023), la gestión conjunta de recursos hídricos transfronterizos y la cooperación en áreas como infraestructura, tecnología y seguridad no tradicional. No obstante, las tensiones en el Mar del Sudeste de China/ Mar Del Este persistieron sin resolverse, actuando como un factor recurrente que, sumado a divergencias estratégicas, perpetuó ciclos de cooperación pragmática intercalados con fricciones diplomáticas.

En el marco de las relaciones entre Vietnam y EE.UU., se evidencia una dinámica de intereses asimétricos. Por un lado, Vietnam priorizó dinamizar sus relaciones internacionales más allá de Asia, integrarse a la economía global y asegurar acceso a mercados estratégicos. Por otro, EE.UU. buscó consolidar espacios de influencia estratégica en la región indo pacífica y capitalizar las oportunidades emergentes en el mercado vietnamita, particularmente en sectores como tecnología, energía y manufacturas. No obstante, esta cooperación pragmática ha coexistido con tensiones recurrentes, derivadas de divergencias en temas sensibles: los intentos por EE.UU. de promover la subversión interna (según la narrativa vietnamita), las críticas a estándares de derechos humanos (bajo el principio de no injerencia defendido por Hanoi), las diferencias en modelos de gobernanza (unipartidismo vs. democracia liberal) y disputas comerciales, como las relacionadas con barreras arancelarias o cuotas de exportación.

Las relaciones entre los tres actores, no solo se manifestaron en el marco bilateral, sino también por intermedio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Este mecanismo ha sido puente para minimizar conflictos y maximizar la cooperación. La Asean es un factor externo a esta relación triangular que ejerce gran influencia no solo en ella, sino en todo el sistema internacional. En la reciente declaración de la reunión ministerial de la ASEAN frente a las medidas arancelarias unilaterales de Donald Trump del 2 de abril de 2025, la ASEAN se auto reconoció como la 5ta. economía del mundo. Las partes regionales y extrarregionales involucradas en el conflicto o litigio del Mar del Sur/Este/Este de China, reconocen la centralidad de la ASEAN en el conflicto. Así se encuentra estipulado tanto en el Código de Conducta entre las partes que se ha trabajado entre la ASEAN + China; en la Iniciativa del Indo Pacífico Libre y Abierto impulsada por Japón, con el apoyo de EE.UU., la India y Corea del Sur principalmente; y en la Visión y Enfoque de la India hacia el Indo Pacífico. La ASEAN representa igualmente, el mayor socio comercial de China por 11 años consecutivos; en 2024 se consolidó como el 4to. mayor socio comercial de EE.UU. y el 3ro. de la Unión Europea. Mediante los mecanismos de concertación de la ASEAN como la ASEAN + 1 y la ASEAN + 3, el Foro regional de la ASEAN y la Cumbre de Asia Oriental, han permitido crear un marco de intercambio provechoso para abordar las diferencias y también las perspectivas de desarrollo de los países del área con socios extrarregionales poderosos.

La Renovación de la política exterior de Vietnam en sus relaciones triangulares con China y EE.UU.

La Renovación (Doi Moi), impulsada a partir del VI Congreso del Partido Comunista Vietnamita (PCV) en 1986, surgió como respuesta a las necesidades objetivas del país en un contexto de crisis interna y bajo el marco geopolítico de la Guerra Fría. Este proceso de transformación, implementado de manera gradual, se estructuró en cinco ejes fundamentales: la renovación ideológica (actualización del pensamiento político-económico), la reestructuración del sistema de gestión económica, la optimización del sistema político, la reorientación de las políticas sociales y la modernización, ampliación y multiplicación de la política exterior. Estas dimensiones, interconectadas, buscaron transitar desde una economía centralizada hacia un paradigma socialista orientado al mercado, al tiempo que consolidaban la estabilidad interna y la inserción estratégica de Vietnam en el sistema internacional.

En su etapa inicial, las políticas derivadas del proceso de renovación se orientaron a mitigar posibles tensiones y conflictos de carácter étnico-religioso a nivel nacional. Estas medidas brindaron estabilidad sociopolítica al país, sentando las bases para implementar reformas económicas graduales y, posteriormente, abrirse al comercio internacional, gracias al reconocimiento progresivo de Vietnam como uno de los mercados más estables del Sudeste Asiático. De manera paralela, las transformaciones en su diplomacia y política exterior facilitaron el restablecimiento de relaciones con China, el ingreso a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el establecimiento de vínculos diplomáticos con EE.UU. y la firma de un Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea (UE), entre otros hitos que expandieron su red de relaciones exteriores a más de 167 países, diversificando su proyección global.

A partir de entonces, el modelo vietnamita comenzó a ser reconocido como referente regional a medida que avanzaba su proceso de renovación. No solo había logrado vencer a la principal potencia imperialista en un conflicto bélico, sino que además logró una recuperación socioeconómica efectiva. Su estrategia diplomática, basada en los principios de «no adhesión a alianzas militares, prohibición de bases extranjeras en su territorio y rechazo a ser instrumentalizado contra terceros» (Libro Blanco de la Defensa Nacional de Vietnam, 2019), le permitió ampliar su influencia geopolítica. Este enfoque contribuyó a transformar su imagen de nación en conflicto a la de un actor pragmático, capaz de equilibrar relaciones con potencias globales y proyectarse como un socio confiable en el Sudeste Asiático.

En el año 2011, en el XI Congreso, el Partido vietnamita definió las líneas generales de acción del Estado y la Estrategia de desarrollo hasta el 2020. En este mismo año, Vietnam y China rubricaron el primer acuerdo para poner fin a sus diferencias en el Mar del Sur/Este de China; mientras en agosto, arribó a la bahía vietnamita de Cam Ranh un buque de la Marina de EE.UU., por primera vez desde el fin de la guerra (González Sáez, 2016). A partir de esos sucesos, varias transformaciones notables se han generado en las relaciones triangulares de Vietnam con ambas potencias.

El cambio de enfoque doméstico que se reflejó en su política exterior y su situación internacional, impulsado por el Partido Comunista de manera pragmática, no fue menos audaz que la estrategia política al tiempo anticolonial, integral y unificadora de Ho Chi Minh y las tácticas de guerra usadas por el Vietminh y el Vietcong que le permitieron derrotar al ejército más avanzado del mundo luego de haber expulsado ya a los colonialistas franceses y japoneses.

El Partido Comunista de Vietnam es un ejemplo claro de que la voluntad política, la concepción teórica y la visión estratégica pueden cambiar la situación crítica de un país. El modo de producción vietnamita no evolucionó hacia un patrón de economía de mercado con orientación socialista por la presión o introducción de patrones de consumo foráneos. No había en Vietnam los índices de capitalismo incipiente necesarios para que se formara una conciencia moderna de inserción al mercado capitalista con la administración y planificación macroeconómica del Estado. Fue una decisión tomada, concebida, impulsada y defendida desde la dirección del Partido, a partir del VI Congreso Nacional de 1986.

Estos cambios internos explican la diferencia entre una mera independencia formal —una victoria pírrica tras décadas de guerra— y la construcción de un proyecto soberano integral, próspero y sostenible como se encaminó a ser inmediatamente tras la aplicación de las reformas. Al priorizar la autonomía decisoria (económica, política, diplomática), Vietnam transitó de una situación poscolonial frágil a un modelo que combina unificación nacional, estabilidad interna y desarrollo gradual, siempre bajo la rectoría del Partido Comunista como eje articulador de su identidad estratégica.

La trascendencia de los primeros 8 años de Renovación: la génesis del prisma.

En la primera etapa tras las reformas Đổi Mới (1986-1994), Vietnam experimentó un crecimiento económico acelerado: su crecimiento del PIB pasó del 4% al 6.5% anual, el PIB per cápita aumentó de USD 231 a USD 390, y la inflación se redujo al 5% en 1993. Pasó de ser un país dependiente de la importación neta de arroz al tercer exportador mundial de arroz (1.5 millones de toneladas en 1989), mientras la Ley de Inversión Extranjera (1987) atrajo 2.800 millones de USD para 1995. Las exportaciones crecieron un 15% anual (textiles, calzado), y la tasa de pobreza extrema se redujo a la mitad.

En estos primeros ocho años, Vietnam implementó un marco legal y económico orientado a incentivar la inversión foránea y atraer y reproducir dentro de su territorio el capital extranjero. La Ley de Inversión Extranjera de 1987 fue clave: permitió la creación de empresas con capital 100% extranjero, garantizó la repatriación de ganancias y ofreció exenciones fiscales de hasta cuatro años para proyectos prioritarios, como manufactura y productos con alto potencial exportable. Además, se establecieron Zonas Económicas Especiales en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, con infraestructura moderna y trámites simplificados para facilitar la operación de empresas internacionales. El arrendamiento y entrega de tierras agrícolas en usufructo mediante la Resolución 10 de 1988, también incentivó la producción agrícola que desde 1986 se venía desarrollando, creando modelos de negocios familiares en todo el país, así como también fomentó la inversión en agroindustria, convirtiendo a Vietnam en el tercer exportador mundial de arroz para 1989.

Los principales inversionistas en este período fueron:

Japón: líder en manufactura ligera y proyectos de infraestructura, con empresas como Toyota y Mitsubishi. Corea del Sur: inició inversiones en textiles y electrónica, sentando las bases para la llegada de Samsung en los años 2000. Singapur y Taiwán: focalizados en parques industriales y logística, especialmente en las zonas económicas especiales.

Francia y Países Bajos: participaron en telecomunicaciones, energía y proyectos agrícolas en el Delta del Mekong.

En cuanto a socios comerciales:

Unión Soviética/Rusia: Principal proveedor de petróleo y maquinaria hasta 1991, aunque su influencia decayó tras la disolución de la URSS.

China: Tras normalizar relaciones en 1991, se convirtió en un socio crucial, intercambiando productos manufacturados por arroz y recursos naturales.

ASEAN: Países como Tailandia y Malasia aumentaron el comercio de materias primas y bienes agrícolas, aprovechando la proximidad geográfica.

Estos incentivos permitieron que la Inversión Extranjera Directa (IED) pasara de 0.3 mil millones de USD en 1990 a 2.8 mil millones de USD en 1995, consolidando a Vietnam como un destino emergente en Asia

Vietnam y EE.UU.: Cooperación asimétrica, diversificación estratégica y riesgos geoeconómicos (2020-2024)

Según datos del Departamento de Comercio del gobierno de Estados Unidos, entre 2020 y 2024, Vietnam ha consolidado a EE.UU. como su segundo socio comercial (124.000 millones de USD en 2023), impulsado por un crecimiento del 72% en exportaciones, principalmente electrónicas (32%), textiles (24%) y calzado (12%), según la Oficina del Censo de EE.UU. Esta relación, sin embargo, es asimétrica: mientras Vietnam se beneficia del mercado estadounidense para el 28% de sus exportaciones, EE.UU. representa solo el 2,4% de las importaciones vietnamitas, concentradas en productos tecnológicos (semiconductores, maquinaria) y agrícolas (soja, trigo). La guerra comercial sino-estadounidense (2018-2023) catalizó esta dinámica, con empresas como Apple y Nike trasladando producción a Vietnam para eludir aranceles, aunque el 65% de los insumos electrónicos vietnamitas siguen proviniendo de China, según el Banco Mundial (2023).

En seguridad, la Asociación Estratégica Integral (2023) elevó la cooperación bilateral, incluyendo transferencia de patrulleros Hamilton-class, simulacros navales no vinculantes y formación en ciberseguridad con empresas como Microsoft. No obstante, Vietnam mantiene su doctrina de «cuatro noes», rechazando albergar bases estadounidenses o unirse a alianzas antichinas como el QUAD8, mientras moderniza su defensa con sistemas rusos (misiles S-300) para preservar autonomía.

El balance estratégico revela un pragmatismo calculado: Vietnam aprovecha la inversión estadounidense en sectores críticos (Intel invirtió 1.500 millones de USD en 2023 en fábricas de chips) y acceso a tecnología, mientras mitiga riesgos mediante acuerdos como el IPEF, que le permite diversificar cadenas de suministro sin alienar a China. Sin embargo, persisten desafíos: presiones de EE.UU. para alinearse en temas sensibles (Taiwán, derechos humanos) y vulnerabilidad a investigaciones antidumping (ej: paneles solares en 2023). Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales [CSIS] (2024) subrayan que la resiliencia de Vietnam depende de reducir la dependencia de insumos chinos y escalar cadenas de valor (ej: fabricación de semiconductores, no solo ensamblaje), un objetivo en el que la cooperación tecnológica con EE.UU. será determinante.

China y Vietnam: interdependencia económica, desequilibrios y estrategias de resiliencia

La relación sino-vietnamita entre 2020 y 2024 se define por una interdependencia económica asimétrica y una gestión cautelosa de tensiones geopolíticas. China es el principal socio comercial de Vietnam, con un intercambio bilateral de 229.740 millones de USD en 2023 (25% del comercio total vietnamita), pero el déficit comercial de Vietnam (52.000 millones en 2023) refleja su rol como exportador de materias primas (carbón, productos marinos) e importador de bienes de capital chinos (maquinaria, electrónicos). Aunque la RCEP (2022) facilitó el acceso a insumos regionales, el 33% de las importaciones vietnamitas aún provienen de China, incluyendo el 95% de componentes electrónicos para ensamblaje (Banco Mundial, 2023).

En el ámbito de Seguridad y Defensa, Vietnam enfrenta un dilema estratégico. Por un lado, evita confrontar abiertamente a Beijing en el Mar de China Meridional, donde el 70% de sus plataformas petroleras se ubican en aguas disputadas (CSIS, 2023). Por otro, moderniza su capacidad disuasiva con sistemas rusos (misiles Bastion-P) e indios (BrahMos), mientras participa en ejercicios navales no vinculantes con EE.UU. y Japón. La doctrina de «tres noes» (no alianzas, no bases extranjeras, no oposición a terceros) encapsula su enfoque: cooperar con Washington en formación en ciberseguridad y patrulleros Hamilton-class (2021-2023), sin comprometer su neutralidad.

La estrategia de resiliencia vietnamita combina diversificación económica (acuerdos CPTPP y EVFTA) con pragmatismo en defensa. En 2023, destinó el 2,4% de su PIB a gasto militar (6.500 millones de USD), priorizando vigilancia marítima y ciberseguridad (SIPRI, 2024). Sin embargo, la dependencia de tecnología china para infraestructura crítica (redes 5G con Huawei) y la presión de Beijing para limitar cooperación con Occidente revelan vulnerabilidades. Los analistas del Lowy Institute Rajah y Albayrak (2024) destacan que, aunque Vietnam logró atraer 36 600 millones de USD en IED en 2023 —incluyendo proyectos de Samsung y LG—, su seguridad nacional depende de equilibrar la influencia china sin desestabilizar la relación bilateral. En la actualidad, compañías de telecomunicaciones como Viettel, se ubican entre los grupos corporativos.

Vietnam enfrenta una interdependencia económica vital con China y una asociación estratégica incipiente con EE.UU., donde la seguridad marítima y la autonomía tecnológica son claves. Su éxito radica en mantener este equilibrio precario, aprovechando la rivalidad sino-estadounidense para fortalecer su resiliencia, sin cruzar las líneas rojas geopolíticas de Beijing.

Vietnam en el triángulo estratégico China-EE.UU. (2020-2024): balance económico y de seguridad

Entre 2020 y 2024, Vietnam ha gestionado una política de equilibrio pragmático entre China y EE.UU., maximizando beneficios económicos y mitigando riesgos geopolíticos. Con China, mantiene una interdependencia asimétrica: el comercio bilateral alcanzó 229.740 millones de USD en 2023 (25% del total vietnamita), pero con un déficit de 52.000 millones y dependencia crítica de insumos industriales (95% componentes electrónicos, 80% textiles). La RCEP (2022) profundizó esta relación, aunque Vietnam ha diversificado exportaciones hacia la UE y EE.UU. mediante el CPTPP y el EVFTA. Frente a EE.UU., el comercio creció un 72% (124.000 millones de USD en 2023), impulsado por deslocalizaciones posguerra comercial y acuerdos en semiconductores (inversiones de Intel, Amkor). Sin embargo, la IED estadounidense (3.200 millones de USD en 2023) sigue por debajo de la surcoreana o japonesa, reflejando cautela ante tensiones geopolíticas.

En seguridad, Vietnam equilibra cooperación limitada con EE.UU. y autonomía frente a China. Con Washington, firmó la Asociación Estratégica Integral (2023), que incluye transferencia de patrulleros Hamilton-class, ejercicios navales no vinculantes y formación en ciberseguridad. No obstante, mantiene su doctrina de «tres noes» (no alianzas, no bases extranjeras, no oposición a terceros), rechazando participar en iniciativas antichinas como el QUAD. Con Beijing, evita confrontaciones directas en el Mar de China Meridional, aunque moderniza su defensa con sistemas rusos e indios (misiles BrahMos) para disuadir incursiones chinas.

El balance estratégico revela un cálculo preciso: Vietnam aprovecha la rivalidad sino-estadounidense para atraer inversiones y tecnología (36.600 millones de USD en IED en 2023), mientras evita alienar a China, su principal socio comercial y vecino ideológico. Esta dualidad se sostiene mediante una diplomacia flexible: participa en la RCEP liderada por China y en el IPEF promovido por EE.UU., pero limita compromisos militares. Analistas del CSIS (2024) destacan que, aunque Vietnam emerge como «buffer state» crítico, su capacidad para mantener este equilibrio depende de evitar una escalada en el Mar de China Meridional y diversificar cadenas de suministro más allá de la manufactura ensambladora. La estabilidad del modelo radica en su pragmatismo: maximizar autonomía en un orden multipolar, sin renunciar a los beneficios de la globalización.

Sobre el valor teórico del prisma estratégico fractal y su aplicación a las relaciones internacionales.

Las formas fractales subyacen en fenómenos y estructuras tan variadas como la ramificación alveolar en los pulmones, la forma de las demarcaciones territoriales, los accidentes geográficos, la silueta de la inmensa mayoría de las formas de los objetos naturales; pero también en las fluctuaciones de precios en un mercado, las ondas sonoras o radioelectrónicas y por qué no, de las dinámicas geopolíticas.

Los fenómenos geopolíticos y su impacto son reales y determinantes para la humanidad, modificando drásticamente el entorno natural y, sin embargo, no pueden representarse de manera simple en el plano físico. Las estructuras fractales pueden, sin embargo, adaptarse a la modelación de espacios no metrizables, que no tienen una métrica compatible con su topología, con la forma del espacio que las encierra.

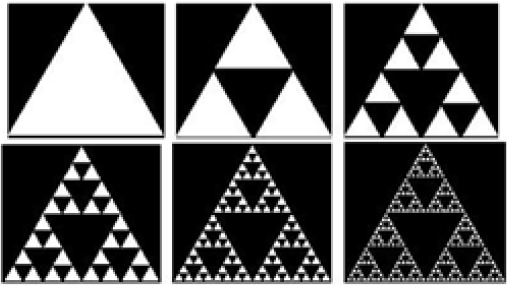

Los fractales, como el triángulo de Sierpinski (Ilustración 2) o la curva de Koch, tienen una complejidad infinita en un espacio finito. Por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, potencialmente, puede tener infinitos agujeros y ocupar área cero en el plano, mientras que su perímetro tendería a infinito. Este es un conjunto fractal infinitamente recursivo que se genera dividiendo un triángulo equilátero en cuatro triángulos más pequeños, eliminando el central, y repitiendo el proceso en los triángulos restantes. Su dimensión 1.585 significa que, aunque no es una figura plana completa (como una hoja de papel, que es 2D), tampoco es tan simple como una línea recta (1D). Es como un objeto "intermedio": tiene más estructura que una línea, pero no ocupa todo el espacio de un plano. La fórmula matemática (log(3)/log(2)log(3)/log(2)) surge porque, al dividir el triángulo en partes más pequeñas, se necesitan 3 copias reducidas a la mitad para reconstruirlo.

(Ilustración 2)

La tercera dimensión del modelo analítico

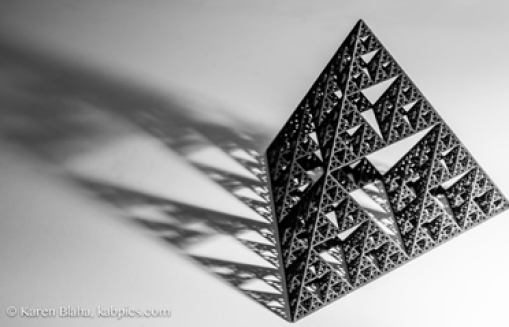

El equivalente tridimensional del triángulo de Sierpinski se conoce como tetraedro de Sierpinski (o pirámide de Sierpinski) (Ilustración 3). Corresponde a una estructura fractal basada en una pirámide de base triangular (un tetraedro regular). Al igual que su versión bidimensional, se construye mediante recursividad, eliminando porciones del sólido en cada iteración.

Un prisma fractal combina la simplicidad de la geometría euclidiana con la complejidad infinita de los fractales. Para crearlo, basta aplicar recursividad, eliminación de secciones o patrones autosimilares. Su estudio revela cómo el caos y el orden coexisten en estructuras aparentemente simples, algo útil tanto en ingeniería como en ciencias sociales.

Ilustración 3

Ilustración 3.1

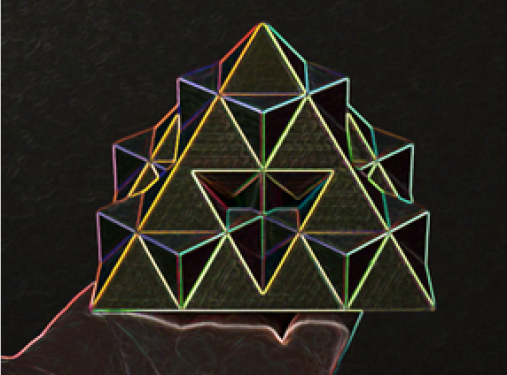

Del tetraedro estático al fractal vivo o vibrante

El tetraedro de Sierpinski tradicional es un fractal determinista: se genera removiendo sub-tetraedros en cada iteración siguiendo reglas fijas. Un tetraedro vivo modelaría fenómenos donde la autosimilitud coexiste con el caos adaptativo. Para darle vida (dinámicas, vibraciones), se necesitan nuevas reglas que introduzcan:

Propiedades clave:

Autosimilitud dinámica: Cada sub-tetraedro replica la estructura global, pero con reglas adaptativas.

Vibraciones caóticas: Oscilaciones en posición/escala de los vértices, gobernadas por ecuaciones no lineales.

Retroalimentación dialéctica: Interacciones entre vértices (ej: cooperación ↔ conflicto) que modifican la estructura.

Estímulos externos: Variables como sanciones, crisis climáticas o revoluciones tecnológicas que "deforman" el fractal.

A continuación, se introducirá solo un ejemplo de la aplicación del modelo generado por el programa de inteligencia artificial DeepSeek:

Estructura disipativa fractal:

El sistema disipa la acumulación de contradicciones generadoras de entropía excesiva a través de subpirámides y poros, generando orden local es una estructura abierta que capta y emite flujos de energía: Inversiones, créditos, cooperación con otros actores internacionales… actúan como "energía" que mantiene el fractal estable.

El prisma vitruviano o Fractal Estratégico Dinámico (FRED).

Una visión tridimensional del prisma estratégico permitiría generar un modelo analítico vivo, recursivamente evolutivo, que permita modelar el movimiento de su equilibrio y cambios internos; sin embargo: ¿dónde quedaría la representación de la conciencia evolutiva del sistema?

La conciencia evolutiva del sistema es la unión dialéctica de su memoria histórica, su auto reconocimiento presente y su proyección futura. Es una cuarta dimensión no materializada, pero probable en todos los contextos: el comportamiento posible y los resultados probables que generarían en el pasado, en el presente y en el futuro, la dimensión sombría de las probabilidades. La cuarta dimensión estaría representada por las sombras que va dejando el prisma conforme se mueve, vibra y cambia, registrando sus cambios a través del tiempo. El prisma tendría tres sombras principales, cada una de las cuales se refractaría en sombras secundarias correspondientes a los múltiples escenarios que se quieran analizar dependiendo del interés del observador (sombras probabilistas).

¿Por qué prisma vitruviano? La lógica tras este argumento, es similar a la defendida por Leonardo Da Vinci en su obra El Hombre de Vitruvio:

1- La interrelación dialéctica entre el todo y las partes. La simetría estadística y geométrica de las partes con respecto al todo. La parte como reflejo similar, derivado y derivativo, pero cuyo comportamiento puede ser autónomo con respecto al todo.

2- La relación inseparable para los fenómenos sociales, entre lo ideal y lo material, lo subjetivo y lo objetivo.

3- La paradoja entre lo infinito dentro de un espacio finito.

4- El movimiento y la evolución como dimensión inherente a los cuerpos.

¿Por qué es relevante para un modelo analítico la representación de la conciencia evolutiva de un sistema?

Los actores geopolíticos guardan registro de sus decisiones (bifurcaciones) pasadas, del contexto que las originó y de sus resultados, pero también conservan aquellas acciones posibles que fueron descartadas en su momento, algunas de las cuales pudieron haber conllevado a un mejor resultado o no, en dependencia del contexto. Los sistemas geopolíticos tienen, además de memoria histórica sobre sus anteriores estados, capacidad de autorreconocimiento y de proyección futura.

La modelación de un prisma estratégico de cuatro dimensiones, donde la cuarta dimensión muestre los anteriores estados del modelo; el estado presente y el que asumiría ante los escenarios más probables según su actual posición y determinados presupuestos, concentraría la mayor parte de la información con valor estratégico y permitiría mayor claridad a la hora de emitir juicios. Ayudaría en la profundidad e integralidad del análisis al incorporar una multiplicidad de enfoques que podrían no ser considerados por otras estructuras de análisis más simples como el triángulo o el prisma estratégico euclidiano. Incorpora un enfoque dialéctico materialista que permite la observación objetiva del objeto de estudio integralmente correlacionado con su contexto histórico, las condiciones objetivas que lo motivan y su posible evolución. Vincula el pensamiento complejo y la lógica difusa estructuralmente, superando la lógica binaria o determinista, permitiendo percepciones más realistas y no pronosticaciones simplificadas de fenómenos extremadamente intrincados como los que suceden en los procesos geopolíticos.

CONCLUSIONES

El prisma estratégico, como modelo de análisis, supera la dicotomía clásica "cooperación vs. conflicto” al modelar relaciones internacionales como sistemas disipativos triangulares, donde la coexistencia de autonomía e interdependencia compleja genera un espacio o contexto de fricción estratégica. En él, las fluctuaciones (ej.: alianzas coyunturales, sanciones) no destruyen el sistema, sino que —como postula Prigogine (1976)— lo reconfiguran hacia órdenes temporales estables, modelables prospectivamente.

La selección del triángulo Vietnam-China-EE.UU. como caso de estudio ilustra y modela un tipo de dinámica de transición hacia un sistema internacional policéntrico o multipolar, donde actores medianos influyen drásticamente en la reconfiguración geopolítica, ejerciendo agencia estratégica frente a potencias globales, convirtiéndose en pivotes de innovación institucional dentro del desorden estructural del sistema. Vietnam opera como nodo disipativo clave, transforma presiones antagónicas con EE.UU. en equilibrios adaptativos que sintetizan las dimensiones analíticas propuestas.

El sistema de relaciones triangulares Vietnam-China-EE.UU., presenta un equilibrio de tipo dinámico9. Se estima que el sistema debe permanecer estable en el futuro inmediato, pues los incentivos e intereses comunes parecen tener un mayor peso que los posibles riesgos derivados de la acción unilateral de sus componentes buscando satisfacer intereses individuales.

La aplicación proactiva de incentivos se presenta como una variable clave de equilibrio como contrapeso a las fuerzas desestabilizadoras del sistema. Para lograr la cooperación en objetivos comunes con un Estado hegemónico potencial o inminentemente antagónico a los intereses estratégicos del observador, la triangulación de incentivos pasa a jugar un rol destacado. La cooperación exitosa con sus competidores geopolíticos, genera dinámicas triangulares que permiten, simultáneamente, evitar la confrontación directa en temas conflictivos y disminuir la influencia del hegemón antagónico, situándolo en una posición defensiva con respecto a su potencial geopolítico regional.

La integración de geometría fractal en estructuras piramidales de base triangular ofrece un marco innovador para diseñar sistemas geopolíticos infinitamente adaptables. Este enfoque combina principios matemáticos de autosimilitud, recursividad y escalamiento no lineal con modelos de prospectiva dinámica, permitiendo estructuras que se reconfiguran ante cambios en condiciones políticas, económicas o sociales.

notas

1 El equilibrio de tipo dinámico es aquel que presentan los cuerpos en movimiento, como el de un patinador o un ciclista, es un tipo de equilibrio relativamente estable, que puede tender a la inestabilidad con facilidad, pero no debe variar si las condiciones en que se analiza se mantienen.

2 Boaventura de Sousa Santos es uno de los autores clásicos más influyentes en la teorización del Sur Global. Su enfoque, desarrollado en obras como Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social (2009), redefine el término como una categoría epistemológica y política que trasciende la geografía para enfocarse en las relaciones de poder históricas y contemporáneas. Para De Sousa Santos, el Sur Global no designa una ubicación geográfica, sino "el conjunto de poblaciones que han sufrido injusticias sistemáticas causadas por el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado". Esto incluye: Grupos subalternos en países periféricos (América Latina, África, Asia). Comunidades marginadas dentro de países ricos del "Norte Global" (inmigrantes, refugiados, minorías étnicas). Saberes y prácticas excluidos por la hegemonía del conocimiento occidental, como los conocimientos indígenas o las economías comunitarias.

3 Un Fractal es un objeto geométrico compuesto de elementos, también geométricos, de tamaño y orientación variable, pero de aspecto similar y con relación estadística con sus propiedades globales. Tienen una estructura geométrica recursiva conocida como autosimilitud o autosimilaridad; y una dimensión fractal diferente de su dimensión topológica. La dimensión topológica de un objeto es la superficie que encierra un cuerpo en el espacio, y la dimensión fractal es la capacidad del objeto para rellenar recursivamente el espacio que lo contiene, y puede tomar valores continuos en el espacio de los números reales, entre 0 y 3.

4 Estructuras disipativas según Prigogine: A diferencia de los sistemas en equilibrio, donde predominan las leyes universales y fenómenos lineales, las estructuras disipativas pueden surgir en condiciones alejadas del equilibrio termodinámico. Son sistemas autoorganizados donde la entropía alcanza un valor constante a través de la disipación de energía y el intercambio continuo de energía y materia con el medio exterior, permitiendo generar un orden a través de las fluctuaciones del caos (Prigogine, 1977). La entropía según Ilya Prigogine: es un indicador dinámico, que refleja al tiempo la irreversibilidad de los procesos naturales (desorden, caos), como del potencial de autoorganización en sistemas no equilibrados, donde su aumento puede dar lugar a la formación de estructuras disipativas que propicien un orden a partir de las fluctuaciones del caos y la disipación de energía (Prigogine, 1977).

5 La lógica difusa representa un paradigma matemático y filosófico que ha permitido superar las limitaciones de la lógica binaria tradicional, ofreciendo un marco formal para manejar la imprecisión y la vaguedad inherentes al razonamiento humano y al mundo real. Sus fundamentos epistemológicos desafían la visión dicotómica de la realidad, mientras que sus bases teóricas y metodológicas proporcionan herramientas matemáticas rigurosas para implementar sistemas que pueden razonar con información imprecisa. A diferencia de los conjuntos clásicos donde un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, en los conjuntos difusos cada elemento tiene un grado de pertenencia que puede variar entre 0 (no pertenencia) y 1 (pertenencia total). Esta gradualidad permite modelar conceptos imprecisos como "joven", "alto" o "caliente".

6 Mar del Sur para China, Este para los países del Sudeste Asiático), que a los efectos de este trabajo el autor prefiere referirse como Mar del Sudeste, término medio que refleja las posiciones encontradas por las partes implicadas.

7 Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico

8 Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, foro de Seguridad informal integrado por Estados Unidos, Japón, la India y Australia.

9 El equilibrio de tipo dinámico es aquel que presentan los cuerpos en movimiento, como el de un patinador o un ciclista, es un tipo de equilibrio relativamente estable, que puede tender a la inestabilidad con facilidad, pero no debe variar si las condiciones en que se analiza se mantienen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Al- Majdalawi Álvarez, Amir (2005). Fractales, Matemáticas en la vida cotidiana. Disponible Digital.

Asociación Económica Integral Regional (2020).https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/Regional-Comprehensive-Economic-Partnership-RCEP-Agreement-Full-Text.pdf

Banco Mundial. (2023). Importaciones de bienes (balanza de pagos, US$ a precios actuales) – VietNam https://datos.bancomundial.org/indicador/BM.GSR.MRCH.CD?locations=VN

Mandelbrot, Benoit (1982) The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman, New York.

Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (2024) U.S.-Vietnam Conference 2024. https://www.csis.org/events/us-vietnam-conference-2024

De Sousa, S. Boaventura. (2014). Epistemologías del Sur (Perspectivas). Madrid. Ediciones Akal, S.A. Disponible digital.

Dittmer, Lowell. (2011). The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis. Disponible digital. https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/abs/strategic-triangle-an-elementary-gametheoretical-analysis/F0C8847A042646DB8FA9B8D8C8BB37A1

Dong, W., & Bingyan, S. (2018). A View from China on Triangular Relations. Seul: Joint U.S.-Korea Academic Studies. Disponible digital. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyrLi1Y3mAhXQtVkKHeAwBzcQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fkeia.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2Fjointuskorea_17_digital_p1ch1.pdf&usg=AOvVaw3kiJS_P3_uvclP1SnqaUY0

Dubois, D.; Prade (1978) Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications. Purdue University. Indiana. Disponible digital. https://cdn.preterhuman.net/texts/science_and_technology/artificial_intelligence/Fuzzy%20Sets%20And%20Systems%20Theory%20And%20Applications%20-%20Didier%20Dubois%20,%20Henri%20Prade.pdf

Duharte, D. Emilio. Ciencias Políticas: Retos de la transdisciplinariedad en épocas de crisis. La Habana. Editorial UH Académica. Disponible digital.

González Saez, R. (2013). República Socialista de Vietnam. Anuario de las Relaciones Exteriores. La Habana: Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo.

Hiep, L. H. (2015). The Vietnam-US-China Triangle: New Dynamics and Implications. ISEAS Yusof Ishak Institute, (45), 1-11. Disponible digital https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_45.pdf

Libro Blanco de la Defensa Nacional de Vietnam (2019). Disponible digital. https://mod.gov.vn/en/intro/vnd/sa-en-dod-dp/sa-en-dv-mf-stqp/17493317-e8da-4830-ba9d-75d7b39df332

Ly Quang, M. (2008). Vietnam pasado y futuro. Hanoi. The Gioi.

Nash, John. (1950). Non-Cooperative Games. Disponible digital. https://www.jstor.org/stable/1969529

Nicolescu, Basarab (1996). La Transdisciplinariedad. Manifiesto. Sonora. Multiversidad Mundo Real Edgar Morin A.C. www.multiversidadreal.org

Prigogine, Ilya. (1976). Orden a través de la fluctuación autoorganización y sistema social. Disponible digital. https://www.organism.earth/library/document/order-through-fluctuation.

Prigogine, Ilya. (1996). El Fin de las Certidumbres. Disponible digital https://losapuntesdefilosofia.com/wp-content/uploads/2018/03/el-fin-de-las-certidumbres.pdf

Rajah, Roland; Albayrak, Ahmed. (2024). ¿Hecho en Vietnam o una puerta trasera para las exportaciones chinas? Disponible digital. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/made-vietnam-or-backdoor-chinese-exports

Tomasiello, S.; Pedrycz W.; Loia, V. (2022). Contemporary Fuzzy Logic, a perspective of Fuzzy Logic with Scilab. Springer Nature Switzerland. Cham. Suiza. Disponible digital. https://dokumen.pub/qdownload/contemporary-fuzzy-logic-a-perspective-of-fuzzy-logic-with-scilab-big-and-integrated-artificial-intelligence-1-3030989739-9783030989736.html

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

FINANCIACIÓN

No aplica.

PREPRINT

No publicado.

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.