INTRODUCcIÓN

En 1864 se firmó la Convención de Ginebra, con el objetivo de establecer las bases sobre las que descansan las normas del derecho internacional para la protección de víctimas durante conflictos armados, creando así las bases para el surgimiento del Derecho Internacional Humanitario. Esta rama del Derecho tiene como función velar por la seguridad de los civiles durante conflictos internacionales.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un conflicto armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles, en el que el uso continuado y organizado de la violencia:

a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio;

b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;

- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;

- o al control de los recursos o del territorio (ACNUR, 2008).

El Derecho Internacional Humanitario, en el marco de su propia evolución en Ginebra en 1949, definió dos tipos de conflictos armados: Conflicto Armado Internacional y Conflicto Armado no Internacional.

Se refiere a Conflicto Armado Internacional como a la “guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes1, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra” (Organización de Naciones Unidas, 1949).

Por otro lado, el Conflicto Armado no Internacional es el que surge “en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto” (Organización de Naciones Unidas, 1949). La principal diferencia entre ambos tipos de conflicto es la existencia de un solo actor internacional involucrado.

En consecuencia, resulta compleja la determinación de si el conflicto es internacional u otra forma de violencia de menor intensidad. Para la clasificación suele tomarse en cuenta el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Concretamente, los Convenios de Ginebra establecen que se requiere que los grupos insurrectos "bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas" (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, 4) para poder considerarse como un conflicto armado no internacional.

Sin embargo, el desarrollo de la política internacional contemporánea ha demostrado que un conflicto interno se internacionaliza “cuando un Estado, distinto de aquel en cuyo territorio tiene lugar el enfrentamiento, interviene, directa o indirectamente, de manera expresa o encubierta, en sus desarrollos políticos o militares” (Castro, 2013). En este sentido, se habla de guerras de procuración o por países interpuestos, o sea, se libran en el espacio de un país pero con la intervención encubierta de otros Estados.

Actualmente, la interdependencia existente entre diferentes países, resultado de la globalización; la capacidad nuclear que poseen algunos de estos actores; la incidencia del terrorismo internacional y la creciente escasez de recursos humanos ha determinado que, en la mayoría de los casos, en los conflictos internos armados, intervenga un tercer país2. También, se habla de internacionalización cuando las consecuencias humanitarias del conflicto afectan a un país vecino, por ejemplo, por el desplazamiento de poblaciones fronterizas.

Ante la problemática que se plantea, resulta pertinente analizar el conflicto armado que persiste en territorio colombiano (1964-actualidad), que, si bien comenzó como uno no internacional, adquiere el estado de conflicto internacionalizado a partir de la implicación de terceros estados.

En este sentido, la presente investigación pretende demostrar la internacionalización del conflicto en Colombia desde una perspectiva marxista en el periodo entre el 2001 y el 2022, pues el 2001 marca un hito que determinó el posterior desarrollo de este proceso en Colombia y el 2022 es el último año de Iván Duque, momento en que decidimos cerrar la investigación, pues el gobierno de turno no ha culminado su mandato. La investigación, además, decide profundizar en la influencia de los Estados Unidos en el conflicto porque es el principal y el primer actor que intervino en este.

DESARROLLO

Evolución del conflicto armado en Colombia

Los enfrentamientos entre distintos grupos armados para lograr el control del Estado han sido una constante en la historia de Colombia; pues, la resolución inadecuada y provisional de cada conflicto ha dado lugar a que se mantengan los problemas estructurales y simplemente evolucionen los enfrentamientos3. El recorrido de la violencia en Colombia comienza en el siglo XIX, y alcanzó su cumbre en la Guerra de los Mil Días (1899-1903), en la que se enfrentaron las fuerzas de los partidos liberal y conservador.

La Guerra de los Mil Días culminó con la firma de tres acuerdos de paz, Neerlandia, Wisconsin y Chinacotá, a finales de 1902. Sin embargo, la rúbrica de los tres acuerdos no determinó el logro de la estabilidad en el país. El enfrentamiento se prolongó a lo largo de las seis primeras décadas del siglo XX. Ello desencadenó una crisis caracterizada por la división interna del partido en el poder (Partido Conservador) y una creciente ingobernabilidad, lo que favoreció el golpe de estado que instaló en el poder al General Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953.

En 1957 cayó el gobierno de Rojas Pinilla y se acordó un régimen (Frente Nacional) entre los antiguos rivales políticos, lo que significó la alternancia de los partidos Liberal y Conservador en el poder. Se excluyó así la posibilidad de que cualquier otro partido o agrupación política participara en el debate y en la confrontación electoral4. Este sistema de alternancia favoreció el surgimiento de actores armados fuera del sistema político institucionalizado, que no estaban de acuerdo con esta estructura creada. Estos expresaron sus reivindicaciones mediante las armas, ante la imposibilidad de hacerlo por vías democráticas.

A unos años del establecimiento del Frente Nacional, se comenzaron a formar guerrillas armadas: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de origen campesino y orientación comunista; el Ejército Popular de Liberación (EPL), con orientación maoísta; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), influido por la Revolución Cubana y nutrido por el movimiento estudiantil.

Ante el escenario que se presentaba, el Gobierno aprobó el Decreto-Ley 1699 de 1964, que autoriza la creación de autodefensas (luego conocidas como grupos paramilitares), o sea que permitió armar a los campesinos para que apoyaran a las Fuerzas Armadas.

Luego, como respuesta a la represión desarrollada por el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), que criminalizaba cualquier tipo de protesta social, se fortalecieron los grupos guerrilleros. “De un fenómeno crónico pero marginal, enraizado en la tradición de la violencia y de los conflictos por la tierra, se transforma en un componente de un proceso que, por primera vez, percibe como objetivo la lucha por el poder” (Roux, 1987). El gobierno siguiente, Belisario Betancur (1982-1986), reaccionó ante la complejidad del conflicto ofreciendo un diálogo que no dio los frutos esperados, y es ahí cuando este da un giro definitivo, pues irrumpen en el escenario, el movimiento paramilitar y la industria del narcotráfico.

A mediados de los años 80, el movimiento paramilitar comenzó a cobrar la dimensión de actor dentro del conflicto, cuando el Ejército empezó a promover su creación de manera activa apoyándose en ellas para luchar contra las guerrillas. La acción de estos grupos rurales fue extendiéndose hacia zonas urbanas5. Sin embargo, el trabajo de los paramilitares no se limitó al enfrentamiento a las guerrillas, si no que comenzaron a actuar como agentes de terratenientes y narcotraficantes, en calidad de ejército privado6.

De igual modo podemos destacar la entrada del narcotráfico en el conflicto que se da a partir del aumento de la demanda de marihuana7 en el mercado estadounidense. Y el tema es que el narcotráfico en Colombia no solo supo adaptarse al mercado, sino que comenzó a establecer alianzas con diferentes sectores del conflicto. En algunas regiones del país los narcotraficantes han establecido una especie de acuerdos de cooperación con la guerrilla para a fin de garantizar la protección de la actividad.

Muchos de los cultivos de coca se encuentran localizados en la parte sur del país, “la guerrilla y los grupos paramilitares sustituyen al estado e imponen un régimen autoritario, definiendo y aplicando fuertes leyes y regulaciones, proveyendo educación, seguridad y policía y justicia civil para resolver conflictos entre la población. A cambio, estos grupos cobran impuestos por producción y exportación de coca”. Como lo sugiere Thoumi, “el colapso de la cortina de hierro debilitó a la guerrilla de las FARC, que a su vez buscó una forma alternativa de financiación en la industria ilegal” (Borda Guzmán, 2007, 79)

Internacionalización del conflicto en el caso de Colombia

Estados Unidos: actor principal en la internacionalización del conflicto

La internacionalización del conflicto colombiano ha adoptado principalmente la forma de ayuda militar, y se ha incrementado notablemente con el paso del tiempo; de igual manera, ha contribuido al fortalecimiento de la posición militar del estado colombiano frente a los grupos insurgentes. Es una forma de internacionalización que el gobierno colombiano ha implementado fundamentalmente con la ayuda de Estados Unidos.

El comienzo del siglo XXI marcó una nueva definición pública desde la oficialidad para las FARC: “narcoterroristas”. Al utilizar esta definición, el gobierno intentó remover el contenido social y político de la agenda de los insurgentes, debilitar el principio bajo el cual estos grupos luchaban y presentar sus actividades como hostiles hacia la misma población. Esto buscaba legitimar y justificar el uso de las fuerzas armadas en contra de los grupos insurgentes.

El vínculo de las guerrillas con el narcotráfico ha sido utilizado por el gobierno para presentarlos como organizaciones criminales que pretenden, únicamente, fortalecer la industria del tráfico de drogas. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) comenzó a desarrollar la Diplomacia para la paz8 que le asigna un papel primordial a la comunidad internacional en la solución del conflicto interno, pues “el narcotráfico implica corresponsabilidad, Colombia acude a la solidaridad internacional para fortalecer la paz, al mismo tiempo que asume sus propias responsabilidades” (Borda Guzmán, 2007, 80). De esta forma, se involucró a la comunidad internacional en la solución negociada al conflicto, a través de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el asesoramiento y acompañamiento en el proceso negociador, y el aporte financiero.

Con el amparo de dicho proceso, en diciembre del 1998, se acuerda con EE.UU. el recibimiento de ayuda para intensificar los esfuerzos antinarcóticos, con un grupo más amplio de iniciativas, diseñadas para preparar a los batallones creados por Estados Unidos que operarían ahora en un terreno controlado por la guerrilla. Ya en marzo del 1999, se aprueba compartir entre ambos gobiernos inteligencia sobre las actividades que desarrollaba la guerrilla en la zona sur del país9.

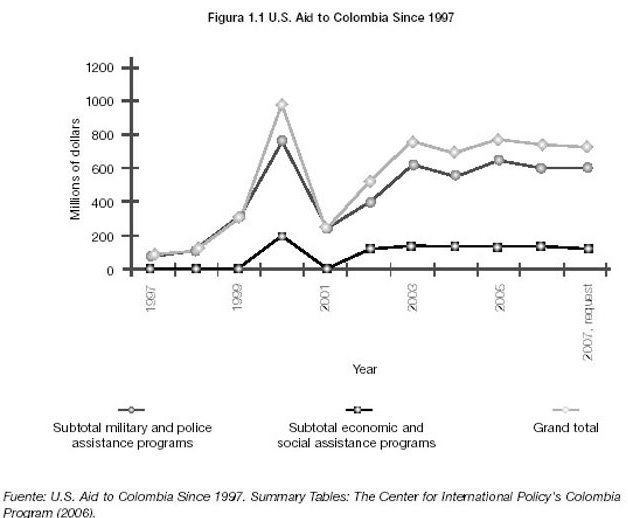

Este marco de cooperación que se desarrolló entre Colombia y EEUU, se denominó Plan Colombia10, lo cual reforzó el trabajo no solo contra el tráfico ilegal, sino también contra objetivos contrainsurgentes. A partir de esta época comenzó a aumentar el presupuesto destinado para la “ayuda a Colombia” (Figura 1).

Cabe destacar que en un artículo del periódico colombiano El espectador se revela que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló un cable de 1994 que cita: “no hay pruebas creíbles que indiquen que las FARC-EP o el ELN hayan ordenado, como cuestión de política, que sus respectivas organizaciones se dediquen directamente a la producción o distribución independiente de drogas”, y también que “no se tiene constancia de que las FARC ni el ELN hayan participado en el transporte, la distribución o la comercialización de drogas ilícitas en Estados Unidos o Europa” (Redaccion Colombia +, 2023).

Figura 1. Millones de dólares destinados al Plan Colombia por EE.UU.

- Fuente: Tomado de (Borda Guzmán, 2007)

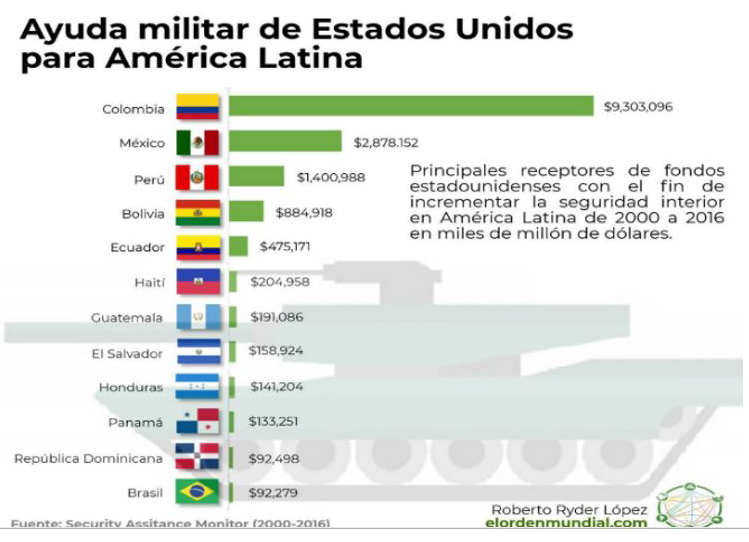

- Figura 2. Fuente: Tomado de (Rosas, 2020)

El reconocimiento de las guerrillas como terroristas, que partió desde el propio gobierno colombiano, facilitó la internacionalización del conflicto11, pues después del 11 de septiembre del 2001 Washington desarrolló y amplió con diferentes fines su política antiterrorista. La compatibilidad en el proceso de definición de enemigos comunes (entre ambos gobiernos) determinó que Colombia favoreciera el vínculo con EE.UU. y la búsqueda de más espacios dentro de esta asociación.

En ese marco, entre el 2002 y el 2004, las FARC, el ELN y los paramilitares fueron incluidos a la lista de terroristas internacionales que define de manera unilateral el Departamento de Estado estadounidense. En el 2002, el Embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, expresó:

Mientras la atención de Estados Unidos está centrada en combatir el terrorismo en Afganistán, el Medio Oriente y Asia, una amenaza grave se perfila en las Américas. Colombia es el teatro líder de operaciones terroristas en el hemisferio occidental. Bajo la pretensión de encontrarse en una guerra civil, los grupos guerrilleros colombianos han devastado la nación con violencia financiada por los consumidores de cocaína en Estados Unidos. La administración Bush, apropiadamente, está presionando al Congreso para aprobar la expansión de la ayuda antinarcóticos con el objetivo de fortalecer la habilidad de Colombia para derrotar a los terroristas (Moreno L. A., 2002).

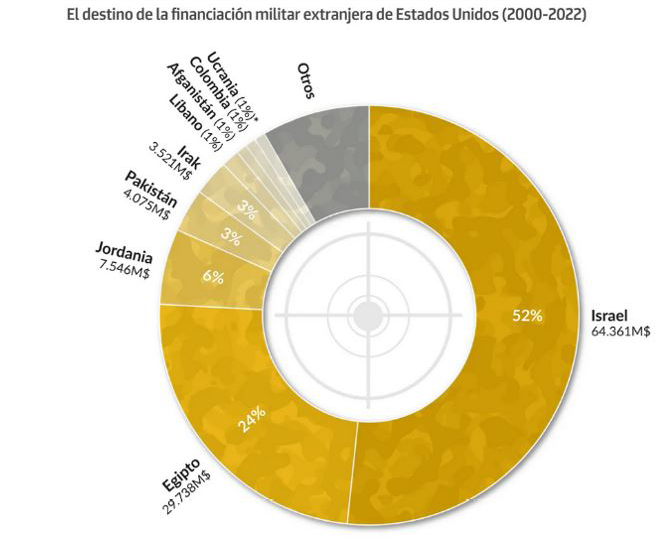

La guerra que recién nacía contra el terrorismo internacional significó un descenso en la “ayuda” recibida por el gobierno de Estados Unidos para el enfrentamiento a las guerrillas. Sin embargo, la inclusión de estos grupos en la lista de terroristas internacionales agregó un frente adicional en la lucha (ver Figura 2). Si bien a partir de ese entonces, las prioridades de “ayuda” en este sentido han cambiado, Colombia sigue estando entre los países a los que EE.UU. le brinda más cooperación militar (ver Figura 3).

Durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) el Plan Colombia fue renovado, entre otras cosas por los nuevos retos que el avance en los diálogos de paz entre las FARC–EP y el Gobierno Nacional planteaban. En febrero del 2016, a 15 años del Plan Colombia, el presidente Barack Obama anunció el inicio del nuevo Plan “Paz Colombia”, confirmándose como uno de los principales socios para la paz en el país.

Actualidad de la internacionalización del conflicto, injerencia de Estados Unidos

En la actualidad y como consecuencia de lo que ya hemos explicado, el conflicto no solo se analiza desde esa perspectiva, sino también desde un análisis de lucha contra el narcotráfico. En este sentido, no es coincidencia que, según autoridades estadounidenses, en una transformación de la narrativa oficial, el principal vínculo entre Colombia y Estado Unidos sea la lucha contra el tráfico de estupefacientes, además de la cooperación en seguridad y la “promoción” de la democracia en la región12.

Figura 3. Fuente: Tomado de (Marín, 2023)

Como resultado de la concreción de los acuerdos de paz del 201613, la Comisión de la Verdad elaboró el informe “Cien años de injerencia acordada entre Colombia y Estados Unidos. Una mirada desde la asistencia militar y policial14”. Este documento relata de manera fehaciente las continuas intervenciones de EE.UU. en el conflicto armado en Colombia. Recientes acuerdos en la última década, en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), hablan de acuerdos de apoyo militar a las fuerzas armadas colombianas para el enfrentamiento a la proliferación del narcotráfico.

Sin embargo, un artículo del New York Times, de julio del 2022, revela que la CIA (Central de Inteligencia de Estados Unidos) conocía que el uso real era para el enfrentamiento del gobierno a las guerrillas armadas15: “Durante años Washington creía que el ejército colombiano estaba involucrado en ejecuciones extrajudiciales y que trabajaba con paramilitares de derecha y, aun así, continuó profundizando su relación con las fuerzas armadas” (Glatsky, 2022).

En septiembre 2017, el entonces presidente de EE.UU. Donald Trump, amenazó a Iván Duque (2018-2022) con incluir a Colombia en la lista de los Estados que no han cumplido sus compromisos contra el narcotráfico, lo que podía significar otra reducción del presupuesto que destinaba Estados Unidos a Colombia. En consecuencia, en su discurso de toma de posesión, Iván Duque reconoció el apoyo de Estados Unidos en la derrota del crimen internacional (Duque, 2018).

Por lo que en 2018 se implementa un Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín, donde el principal objetivo era construir una “Colombia más capaz de implementar una paz inclusiva y duradera”. Según la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) de Colombia, el objetivo del programa era que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) entregaría asistencia técnica para que el Estado tuviese presencia en las zonas abandonadas por el Estado en el marco del Acuerdo de Paz del 2016.

Empero, lo que terminó ocurriendo fue que esas zonas, supuestamente abandonadas por el Estado en el marco del Acuerdo de Paz, fueron ocupadas por militares. Internamente generó tensiones y nuevos conflictos, pues los Acuerdos de Paz hablaban del desarrollo de proyectos sociales de reincorporación en las zonas donde tenían presencia las FARC, no de la presencia militar. Igualmente, a nivel internacional, la presencia militar generó un clima en el exterior de incumplimiento de lo pactado en los Acuerdos de Paz.

CONCLUSIONES

En el estudio de la internacionalización de conflictos, resulta interesante el caso colombiano, que tiene como factor principal el aprovechamiento del contexto internacional para implicar a terceros.

La guerra internacional contra el terrorismo permitió definir el conflicto colombiano en los mismos términos y bajo los mismos parámetros que la guerra en contra del terrorismo internacional, lo cual viabilizó la solicitud de diferentes gobiernos colombianos de financiación, sobre todo a Estados Unidos, al punto que ambos gobiernos están convencidos que se encuentran enfrentados a “narcoterroristas”.

La política hacia Colombia de Estados Unidos ha mantenido, desde el 2001, el mismo modus operandi, pues, al vincular el terrorismo y las drogas con el enfrentamiento armado, transformaron la significación del conflicto en un tema de interés para el gobierno estadounidense de turno.

La persistencia de un conflicto armado en un país del Tercer Mundo después de la Guerra Fría, pudo haber sido interpretada por Washington como un asunto puramente local con pocas y no muy importantes consecuencias a nivel regional o internacional. Sin embargo, gracias al intento activo y premeditado del gobierno colombiano de incluir el conflicto, primero en la agenda de la guerra contra las drogas, y luego en la agenda de la guerra internacional en contra del terrorismo, la interpretación de la guerra como un evento esencialmente interno no tuvo lugar.

Por otro lado, y como es más común en la internacionalización de otros conflictos, se aprecia la afectación de los países de la región, a partir de las migraciones de las poblaciones afectadas por la guerra, y por supuestas implicaciones con las guerrillas de los gobiernos del área.

En el caso específico de la internacionalización del conflicto en Colombia apreciamos que la participación de EE.UU. ha facilitado la modernización del armamento además de la asesoría que significa su participación. Sin embargo, eso a largo plazo implica que Colombia se acomode a esa ayuda y no se desarrolle sin esta forma de cooperación. Por otro lado, socialmente la presencia militar en las zonas de construcción de paz en diferentes regiones creó conflictos con las comunidades que habitaban la zona, lo que genera una percepción de incumplimiento de los Acuerdos de Paz en la población y a nivel internacional.

En la actualidad la injerencia en el conflicto se mantiene enfocado en la lucha contra los estupefacientes y se mantiene el apoyo de Estados Unidos a Colombia en materia de seguridad. La compra de armas a EE.UU. ha sido un elemento clave para Colombia, para la resecuritización en el país que se llevó a cabo en el gobierno de Duque de cara al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales, además de una alineación estratégica con Estados Unidos.

notas

1 Estado internacionalmente reconocido

2 En la Conferencia sobre el derecho internacional humanitario, celebrada en Ginebra (1971), se propuso la siguiente disposición: “Cuando en caso de conflicto armado no internacional, una u otra Parte se beneficia de la ayuda de las fuerzas armadas operantes que un tercer Estado pone a su servicio, las Partes en conflicto aplicarán el conjunto del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales”. La propuesta no obtuvo apoyo suficiente, sin embargo, nos habla del tiempo que se lleva hablando de este tema.

3 Una de las principales causas del enfrentamiento en Colombia está relacionada con el conflicto por la tierra, sin embargo, nunca se ha llevado a cabo una Reforma Agraria.

4 Lo que determinó la evolución del enfrentamiento, que pasó de ser entre dos grupos que habían ejercido el gobierno y compartían la adhesión al principio de la democracia formal; a una oposición al sistema.

5 Los grupos paramilitares basaron su estrategia en los ataques a lo que consideran la base social de la guerrilla, lo que ha determinado una serie de masacres, la mayoría de sus víctimas son civiles, y sobre todo aquellos que son acusados de simpatizar con la izquierda.

6 Llegando a expulsar a los campesinos de las tierras de sus empleadores, mediante amenazas, extorsiones y asesinatos masivos.

7 Y luego cocaína

8 La Diplomacia para la paz, por su parte, busca preponderancia a las acciones diplomáticas por parte de las naciones en virtud de frenar conflictos.

9 Aun cuando esa información no tuviera vinculación con las operaciones antinarcóticos.

10 El “Plan Colombia” fue una iniciativa del gobierno de Clinton, en el año 2000, para combatir la producción de droga en los departamentos del sur del país. Se proponía invertir alrededor de un billón de dólares a lo largo de los dos años siguientes, que estarían destinados a la compra de equipamiento militar y las campañas de erradicación de cultivos. Los impactos negativos en la población local estarían paliados por una partida del presupuesto que, en principio, deberían aportar otros Estados preocupados por la lucha antidroga, como los europeos.

11 En lo que, por supuesto, también influyó la vinculación del movimiento guerrillero con la producción y tráfico de drogas.

12 Esta información fue ratificada por el Embajador de Colombia en Estado Unidos, Daniel García-Peña, en la presentación de cartas credenciales al presidente Joe Biden, el pasado 20 de septiembre de 2024.

13 Firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC para poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Estos acuerdos incluyen medidas para la desmovilización de los guerrilleros, su reintegración a la sociedad, y el compromiso de 5 asientos en el congreso para el Partido Comunes por 10 años (creado por los excombatientes de las FARC).

14 Parte de los anexos del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

15 Se habla de que muchos de los asesinatos están relacionados al genocidio que se llevó a cabo en contra de los miembros del partido Unión Patriótica (Turkewitz, 2022).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACNUR. (2008). Conflictos armados. Alerta, 18-41. Obtenido de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6694.pdf?view=1

Alto Comisionado para la Paz. (1997). Informes de paz (Vol. 5). Colombia.

Barcelona Center of International Affairs. (2018). Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores. Barcelona: CIDOB. Obtenido de https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores

Bernal Castro, C. A. (2019). Conflicto armado en Colombia. Penal, 65-115. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/1b0a17e6-cde6-481d-975c-b1990d7a61a9/content

Borda Guzmán, S. (junio de 2007). LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable? Colombia Internacional(65). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122007000100004

Calderón Rojas, J. (junio de 2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. Scielo(62 ). Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742016000100227

Castro, J. (2013). ¿Conflicto internacionalizado? Ámbito Jurídico. Obtenido de https://www.ambitojuridico.com/noticias/educacion-y-cultura/conflicto-internacionalizado

Comisión de la Verdad. (2022). Cien años de injerencia acordada entre Colombia y Estados Unidos. Una mirada desde la asistencia militar y policial. Bogotá: Comisión para el Esclarecimiento de la VErdad, la Convivencia y la No Repetición. Obtenido de https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/Caso%20Injerencia%20Estados%20Unidos.pdf

Comité Internacional de la Cruz Roja. (09 de abril de 2008). ¿Cuál es la definición de "conflicto armado" según el derecho internacional humanitario? Obtenido de CICR: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2008). Cuál es la definición de "conflicto armado" según el derecho internacional humanitario? Obtenido de https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2021). El conflicto armado en Colombia: un dolor que no se va. Obtenido de https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-dih-balance-humanitario

Duque, I. (2018). Discurso de posesión del Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Obtenido de https://www.centrodemocratico.com/wp-content/uploads/2019/07/Discurso-de-Posesi%C3%B3n-del-Presidente-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf

Glatsky, G. &. (28 de junio de 2022). La Comisión de la Verdad de Colombia pide cambios al ejército y critica la política de EE. UU. The New York Times. Obtenido de https://www.nytimes.com/es/2022/06/28/espanol/colombia-comision-verdad-informe.html

Lancheros, K. (20 de septiembre de 2024). Embajador de Colombia en Estados Unidos se reunió con el presidente Joe Biden: de qué hablaron en el encuentro. Infobae. Obtenido de https://www.infobae.com/colombia/2024/09/20/embajador-de-colombia-en-estados-unidos-se-reunio-con-el-presidente-joe-biden-de-que-hablaron-en-el-encuentro/

Marín, J. L. (22 de noviembre de 2023). La diplomacia de las armas: así es el reparto de la financiación militar extranjera de Estados Unidos. El Orden Mundial. Obtenido de https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/reparto-financiacion-militar-extranjera-estados-unidos/

Moreno, J. G. (2015). Aportes sobre el orígen del Conflicto armando en Colombia, su presencia y sus impactos. Espacio Crítico. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33457.pdf

Moreno, L. A. (3 de mayo de 2002). Aiding Colombia's War on Terrorism. The New York Times.

Niño González, C. A. (2017). Breve historia del conflicto armado en Colombia. Revista Paz y Conflictos, 10(1), 327-330. doi:1988-7221

Organización de Naciones Unidas. (1949). Convenio de Ginebra. Ginebra. Obtenido de https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf

Peco Yeste, M. &. (2006). El Conflicto en Colombia. Madrid: Conflictos internacionales contemporaneos. Obtenido de https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/c/o/conflicto_colombia.pdf

Redaccion Colombia +. (13 de febrero de 2023). Así fue la injerencia de EE. UU. en el conflicto colombiano: Comisión de la Verdad. El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/informe-final-comision-de-la-verdad-la-injerencia-de-estados-unidos-en-el-conflicto-colombiano/

Redacción France 24. (4 de abril de 2019). France 24. Trump responsabiliza a Iván Duque por aumento de drogas en EE.UU. Obtenido de https://www.france24.com/es/20190411-trump-duque-drogas-criminales-eeuu

Rosas, M. C. (7 de mayo de 2020). La seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo. Obtenido de https://www.teseopress.com/contrapuntos/chapter/17-la-seguridad-internacional-y-la-lucha-contra-el-terrorismo-a-varios-anos-despues-del-11-de-septiembre/

Roux, F. D. (abril-junio de 1987). Crise, guerre et paix en Colombia. Problemas de l’Amérique Latine(84).

Schindler, D. (1980). El Derecho Internacional Humanitario y los conflictos armados internos internacionalizados. Obtenido de https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0250569X00010645a.pdf

Stewart, J. (2003). Hacia una definición única de conflicto armado en el derecho internacional humanitario. Una crítica de los conflictos armados internacionalizados. Comité Internacional de la Cruz Roja. Obtenido de https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5w3juy.htm

Turkewitz, J. (28 de junio de 2022). EE. UU. creía que el ejército de Colombia estaba detrás de una ola de asesinatos, revelan documentos desclasificados. The New York Times. Obtenido de https://www.nytimes.com/es/2022/06/28/espanol/colombia-ejercito-conflicto-cia.html

UNHCR. (22 de mayo de 2018). ¿Qué es un conflicto armado según el Derecho Internacional Humanitario?

Velázquez Gálvez, L. (2024). Rol de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. Ventajas y Desventajas en Seguridad y Defensa durante el Gobierno de Iván Duque. Bogotá D.C.: Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Pontífica Universidad Javeriana.

Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. Cali. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242011000200007

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara que no existen conflictos de intereses relacionado con el artículo.

AGRADECIMIENTOS

No aplica.

FINANCIACIÓN

No aplica.

PREPRINT

No publicado.

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor son mantenidos por los autores, quienes otorgan a la Revista Política Internacional los derechos exclusivos de primera publicación. Los autores podrán establecer acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicado en esta revista (por ejemplo, publicación en un repositorio institucional, en un sitio web personal, publicación de una traducción o como capítulo de un libro), con el reconocimiento de haber sido publicada primero en esta revista. En cuanto a los derechos de autor, la revista no cobra ningún tipo de cargo por el envío, el procesamiento o la publicación de los artículos.